竹编滚灯上下翻飞、演员动作刚柔并济,近日,海盐滚灯再次吸引眼球。先是海盐县滚灯文化节,精品节目连番展演,再是嘉兴市第十届运动会开幕式上,滚灯表演精彩亮相。记者关注到,在5月30日,海盐县、杭州市临平区、上海市奉贤区、江苏省太仓市四地签署协议,成立长三角滚灯联盟。

其实,早在2011年,国内首个区域性滚灯组织——中国长三角滚灯联谊会就在海盐成立。十多年来,江、浙、沪三地的滚灯节目轮番走亲,越演越盛。

这不禁让人思考,一枚滚灯何以链接长三角?又是什么样的力量,在支撑这项古老非遗技艺不断更新?

滚灯,原是“英雄灯”

灯舞,是中国传统舞蹈中一个非常重要的类别,传统灯舞有鱼灯、龙灯、虾灯、花灯等数十种之多。

南宋诗人范成大曾有诗记述:“掷烛腾空稳,推球滚地轻。”这就是南宋时的滚灯。要讲滚灯,故事还要回溯到800年前。

根据学者、非遗传承人顾希佳、屠尧璋、戴达华等人的考证,滚灯还不止是长三角的融合产物,更是宋室南渡后南北文化交融诞生的奇葩,可以说是品读宋韵文化“开放包容的社会风貌”的一扇窗口。

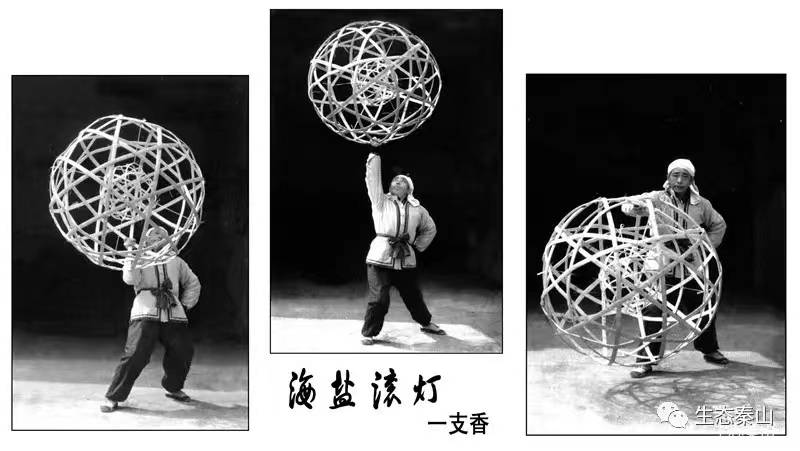

有学者推测,修筑海塘时需要用到大量毛竹,剩下的材料就被编扎成圆形竹笼舞弄,因为民工来自各地,所以动作也吸收了各家舞蹈所长,经历岁月洗练,从而演变成今日的模样。

很多人不知道,滚灯曾一度被称作“英雄灯”。相比别的江南灯舞,滚灯一改柔美温婉的“小家碧玉”气质,呈现出钱塘江潮水般排山倒海、大气磅礴的英雄气概。

在海盐等滨海城市,滚灯还与抵御海盗联系起来。为御外侮,海盐当地形成了尚武的风气,民间盛行滚灯竞技比武活动,以此展示村坊实力,从而震慑海盗;在上海奉贤,古时祭祀场面上,村民面覆二郎神面具,舞滚灯降服水魔,被称作“灯中之王”;在海宁,流传着海防士兵把滚灯作为军事训练的传说,并推广民间,强身健体……

但不管传说如何,滚灯的力与美至今仍为人称道,开放包容、向海而生、奋发图强,它内蕴的尚武、自强的精神,也是长三角这些“滚灯之乡”共同的人文底色。

一场灯火相继的接力

那么,中国长三角滚灯联谊会、长三角滚灯联盟为何都选择在海盐成立?记者走访调查到,这牵涉着滚灯“起死回生”的一段往事,有着海盐一代代传承人艰辛执着的努力。

据海盐县文化馆资料显示,从新中国成立到上世纪80年代的30年间,海盐滚灯曾一度销声匿迹,曾经活跃在海盐县的一二十支滚灯队消失得无影无踪,会跳滚灯舞的人更是凤毛麟角。

当时,从事群众文艺辅导的屠尧璋在收集民间舞蹈时,偶然发现了滚灯。他多方打听,在秦山丰山村找到了善使滚灯的万文观,并拜其为师。自此,有着武术功底的屠尧璋刻苦练习,一遍遍打磨动作,并请师父审定,由摄影师记录。

“我把濒临失传的海盐滚灯的九套二十七个动作全部整理出来,为以后绘制图片等留下了一套宝贵的原始资料。”如今的屠尧璋已年逾花甲,但提起往事,他依然兴奋不已。

在彼时的余杭、奉贤、海宁、太仓等地,滚灯同样面临着人员断层、技巧失传等困难。海盐县把滚灯再次搬上舞台,将这项濒危艺术拉回了时代的轨道中。

灯火相继,终有回响。2011年,25岁的秦山小伙王国忠结识了屠尧璋,并成长为嘉兴市级非遗代表性传承人。

从体校毕业,又在部队锻炼过的王国忠不断丰富着滚灯的动作,在长三角各地巡演多次的《灯舞秦雄》,就是他和团队打磨出的成果,该节目还入选了“杭州亚运会、亚残运会演艺资源库”,有望登上亚运舞台。

“最近我们正在抓紧排练,过两天要去台州参加全省非遗项目展演。”在王国忠等“后浪”看来,滚灯艺术就如竹笼里的蜡烛,不管怎么舞,始终都不会倒,滚灯艺术也会一直传承下去。

记者手记

上下五千年,孕育出浩如烟海的华夏文明,我们的非遗底子虽然深厚,但毫不夸张地说,在我国,每一分钟都可能有一首民歌、一个乐种、一种手艺或一座古建筑在消失。

正如长三角地区的滚灯艺术,若没有当年的抢救,这项古老舞蹈很可能消失在历史烟尘中。失去了依附的载体,那尚武、自强的精神,恐怕会失色不少。

滚灯,可以说在长三角闯出了一条共同保护、交流推广的出路。如今,在海盐举办的各式文化活动中,滚灯是不可缺席的大戏。在各联盟城市,滚灯还有了一年一轮的高调主场,并不断朝向文化产业融合发展。

只有让非遗火起来,才能让它一直活下去。这是来自长三角滚灯的启示,也是一片土地对人文记忆负责的诺言。

图片由秦山街道提供

编辑:周丽丽

责编:朱鑫

审核:李舟英