读嘉

独家视角 读嘉呈现

张卫平所著《嘉兴昆曲》从戏曲的诞生开始写起,写到秦、宋、元、明、清、民国直到现在,从海盐腔、昆山腔再写到嘉兴昆曲的近况。作者经过多年田野调查,收集了大量一手资料,编篡成册,故本书记述的个人视角里的嘉兴昆曲,有古代有当代,有文学有氍毹,有团体有个人,填补了嘉兴戏曲史的一个空白。同时,本书还记录了作者数年来参加昆曲活动的日记,以亲身经历讲述自己与嘉兴昆曲的故事。

以下为张卫平写的的自序,她在序言里说,“此书更像是我自己学习昆曲,了解昆曲的笔记。”

写到昆曲发展最艰难的状况时,我也几度落泪

很小的时候,每到暑假我就会去乡下的外婆家,外婆家在海宁的最西面,外婆平时最大的消遣就是凌晨起床,摸黑带着我走上一两个小时去临平城里的茶馆店喝茶。点上一杯茶,看上一天戏。看得最多是越剧,演的是什么我大都忘记了,但翻飞的彩衣,闪烁的头饰给我留下了最初戏曲华美的印象。村里面的红白喜事,每次都会请乐队吹奏,白天晚上地热闹上好几天,我总喜欢和乐师在一起,他们休息时我就会拿着乐器自己瞎玩上一通。

后来大学毕业,工作很忙,偶然的机会在苏州的园林中听到昆曲,整个身心都为之震颤,在明代静好的戏剧故事中,灵魂好像第一次找到了归属地。因为迷恋昆曲,我特地找到苏州剧装厂,定了三套戏服和全套的头面,分别是小姐、丫鬟、贵妃,回来又买了三个“模特”把戏服穿戴好放在家中,以自娱。再后来在嘉兴市收藏家协会秘书长也是我的古玩老师周荣先的引荐下加入了嘉兴玉茗曲社,从此常与昆曲相伴,不觉也有六七个年头了。

第一篇写的昆曲文章是《嘉兴昆曲》。那是因为海宁藏友方林峰他手头有一张耐园雅集的老照片,他知道我喜欢昆曲又喜欢收藏,就特别翻拍了送给我,我很高兴,当下动笔写了《嘉兴昆曲》一文,现在回过头看,写得很粗浅。

接下来写了《一代笛王许鸿宾》这篇文章,这是我们曲社艺术指导老师许紫钰的祖父,因为是身边人,相去的时代又不远,所以资料丰富,照片也很齐全,文章写得很详实也很顺利。

第三篇是《高家洋房和南薰曲社》,南薰曲社和怡情曲社一样是嘉兴民国时期知名的昆曲社,只不过怡情曲社的成员多以文人为主,而南薰曲社的社员多为商人,重彩唱喜登台。吴藕汀的文章中有提到南薰曲社,但笔墨不多,特别是南薰曲社的社员都没有很详细的介绍。我请教了我的古玩师父周荣先,他给我介绍了曾在嘉兴市博物馆工作的庞艺影老师,庞老师很热心,很快就帮我联系上了高家的后人高之熊。高先生已经八十多岁,我们相约一起去了高家洋房和高家祠堂,还原了一段南薰曲社的辉煌历史。

再后来我又写了一篇《青衫湿透终不悔——记海宁曲家周瑞深》,我先联系上了周瑞深唯一的徒弟,现在在上海戏曲学院任教的俞妙兰先生,他对老师的生平事迹整理工作做得非常好,所以资料很完整。我又和庞艺影老师专程去了周瑞深老先生在海宁的家,周老已经过世,专访了他女儿、女婿。

再后来嘉兴日报社的四月老师希望我写一篇关于嘉兴玉茗曲社的文章,我就动笔写了《嘉兴曲人曲事》这篇文章,又在嘉兴日报上发表了隐居嘉兴的顾阿瑛的相关文章。

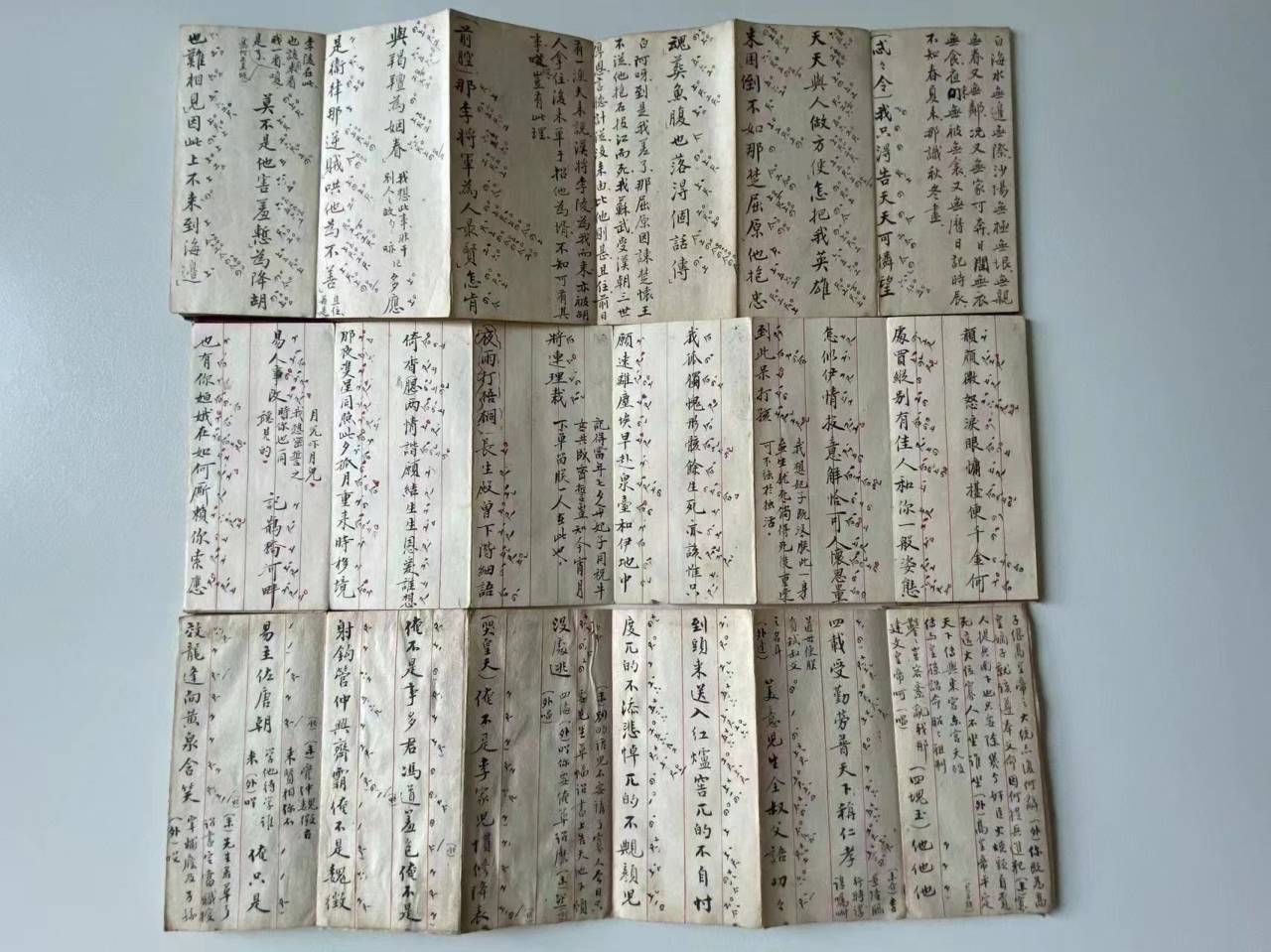

我们嘉兴玉茗曲社除了平时在嘉兴学曲、唱曲,也经常会组织曲友出去和别的曲社交流,比如参加遂昌曲会、宜兴曲会、虎丘曲会、巴城重阳曲会等,也认识了很多新朋友,写了一些游历、唱曲的记录式文章。这几年我还收集不少嘉兴地区的旧时昆曲手抄工尺谱、老照片等。随着对昆曲的喜爱和深入学习以及手头昆曲资料实物的累积,我就萌生了将这些东西全面的整理一下,写一本关于嘉兴昆曲系统书籍的想法。

2016年的时候,我出版过一本长篇小说《枕梦江南》,那是一本民国江南爱情题材的小说,完全是自娱自乐的产物。写作方面算是稍有体会,但是写这样大体量的略带有学术研究方面的书籍我还真的没有把握,好像全凭着自己的兴趣。以前一直以为写这样的书的人要么就是学者,要么就是大学的教授,或者总要等到七老八十岁再写,这样就算水平不高,起码生平内容总还是全面的。但这几年,我领会到生死无常,人生并无所谓的完美,活在当下,尽自己的努力去完成一个时间段的总结就已经很不易。2017年嘉兴举办了第一届全国性的昆曲会,我见到了杭州的戏曲理论专家徐宏图,徐老师对浙江戏曲很有研究,曾参加过《中国戏曲志——浙江卷》的编辑工作,我之前看过他写的很多文章,在曲会上我和他说起我要写《嘉兴昆曲》这本书,他听了对我进行了很大的鼓励,并且还列了一份书单给我,大概几十本,我照单买书,在看完这些书后,感觉自己对昆曲的理论知识及历史有了全面的了解和提高。

在这里我也要特别感谢嘉兴玉茗曲社的曲友们,谢谢你们和我一起度过相亲相爱的唱曲时光,和你们在一起的日子如入人生的桃花源。也是我在人生中第二次感受到欢乐与物质并无多大关系,第一次是童年在乡下欢乐的生活。谢谢许紫钰老师多年来对曲社的无私奉献和对曲友的培养,谢谢朱培林、蔣国强两位社长的坚持和努力。也要感谢古玩圈的朋友们对我写此书的大力支持,很多人直接或间接地向我提供了嘉兴昆曲历史实物资料,在这里要特别感谢我的古玩老师嘉兴市收藏家协会秘书长周荣先,是他把我引进了昆曲的大门,他给我讲了很多嘉兴人唱昆曲的旧事,还提供了很多嘉兴老照片及与昆曲相关的收藏,像庄一佛的书法、吴藕汀的书画、庄一佛写的昆曲剧本《红石山》的油印本、怡情曲社社员蔣志新的地契、昆曲老唱片等。海宁收藏家方林峰提供了《耐园雅集》翻拍老照片、上海昆曲研习社社讯1979年6月油印本。海宁收藏家张沈炳提供了他收藏的海宁曲家徐家礼、徐凌云、徐韶九的字画照片。庞艺影老师提供了老照片和文字资料。嘉兴收藏家姚涌进提供了老照片及书画资料。以前我在外贸公司工作时的同事,同时也是嘉兴收藏家的苏伟刚提供了昆曲拍卖信息。嘉兴收藏家邵嘉平提供了槜李金石书画社第二届同仁雅集老照片。嘉兴作家杨颖立提供的昆曲资料。嘉兴藏家箫龙根惠让了几十本嘉兴清代手抄昆曲工尺谱。嘉兴收藏家协会会长俞星伟惠让的清代嘉善人手抄昆曲工尺谱。嘉兴画家吴香洲转让的嘉兴曲家上海昆曲研习社社员程遂良手抄的昆曲工尺谱几十本。青浦黄子风师兄赠送的上海昆曲研习社陈宏亮撰写的《粟庐曲谱发凡笺注》。嘉善藏友戴丽、金身强提供的昆曲资料。师兄黄辉提供的昆曲资料等等,还有俞妙兰、范笑我、杨习华、叶加、杨友生老师等人曾经对写此书也给予过帮助,一并感谢。

最后我也要感谢我的家人和先生对我长期以来写作的鼓励和支持。我和先生是外贸公司的同事,后来先后辞职一起经商。我先生出身商人世家,家教很严,特别是我公公对子女的教育,甚至可以说用严苛来形容,所以我先生和他哥哥都是重点大学毕业,家人的勤学刻苦的精神也感染到我。家里除了古董最多可能就是书籍,现在的住处有两个书房,但书还是堆不下,视听室整个房间都堆满了书。在这样的家庭环境下,买书和看书是一种生活的常态。现在能够通过写书把自己学昆曲的乐趣和体会都记录下来,那更是一件美事。写书的过程也是学习的过程,特别是通过自己的努力将逐渐模糊的历史梳理清晰,自己也会有一份欣喜。

本书从戏曲的诞生开始写起,写到秦、宋、元、明、清、民国直到现在,从海盐腔、昆山腔再写到昆曲的现状,写到昆曲发展最艰难的状况时,我也几度落泪,此书更像是我自己学习昆曲,了解昆曲的笔记。在写与昆曲有关的人物时也努力做到立体化地描述,不人云亦云,比如写明代平湖人施凤来,《平湖市志》说他“为人素无节概,谄附魏忠贤”,为此我也查阅了大量资料,拨开历史的迷雾,还原事实的原貌。还有海盐腔和嘉兴兴工,都已经消失不存,所以我也是尽可能地罗列资料、证据和可能性,并不急着下结论,关于海盐腔的起源我甚至写了四种之多。在写到书中提及的地名与人物时,我也都一一亲自到实地走访、考察,书中的大量配图都是自己实地拍摄所得,我去了昆曲的发源地绰墩、海盐腔的发源地澉浦、还有书中提到的乌镇玄妙观戏台、桐乡合星村伍社庙戏台、桐乡马鸣庙戏台、平湖游抚庙戏台、嘉善西塘东岳庙戏台、海盐尚胥庙戏台、余新大曹王庙、嘉兴小曹王庙戏台、顾阿瑛居住过的长溪、海宁的张宗祥故居、徐志摩故居、还去了各大相关博物馆,实地走访以后发现有很多事实和收集的资料还是有一定出入的,也特别感谢浙江省非遗项目海盐腔代表传承人陶维安老先生,还有澉浦文化站老站长周乐训对我的帮助和指导。

因为平时工作繁忙,琐事众多,所以完成这些工作花了断续五、六年的时间。完成此书,会有一种释然,好像一个被装满的水瓶日日抱着,现在终于可以放下了,未来的日子里,可以用一种更轻松的态度去面对昆曲。因为喜欢了昆曲,所以家里装修时特地请了苏州国家级园林大师把别墅的院子做成了中式园林,而且也设了临水的水榭当戏台,余生希望可以在自己亲手建造的园林中品茗鉴古、泼墨游鱼,闲看四时风光,春日翠色叠嶂,夏夜曲声凌波,秋暮枫林碑影,冬晨残雪听香,氍毹之上,物我之外与昆曲静默相伴度过每日好时光。当然水平有限,本书肯定还有很多不足之处,也请师友、曲友指正。

编辑:许金艳

责编:戴群

审核:邓钰路