天下“嘉”人一家亲。

岁月飞驰,情意绵长,值嘉兴撤地建市40年之际,2023首届嘉兴人大会即将召开,海内外嘉兴乡贤将回“嘉”共叙情谊,为家乡发展凝心聚力。9月19日起,嘉兴市新闻传媒中心人文专题部推出“要回嘉了”栏目,融入视频、图片、文字等多种形式报道,让我们聆听乡贤的真挚话语,感受乡贤的爱乡之情。

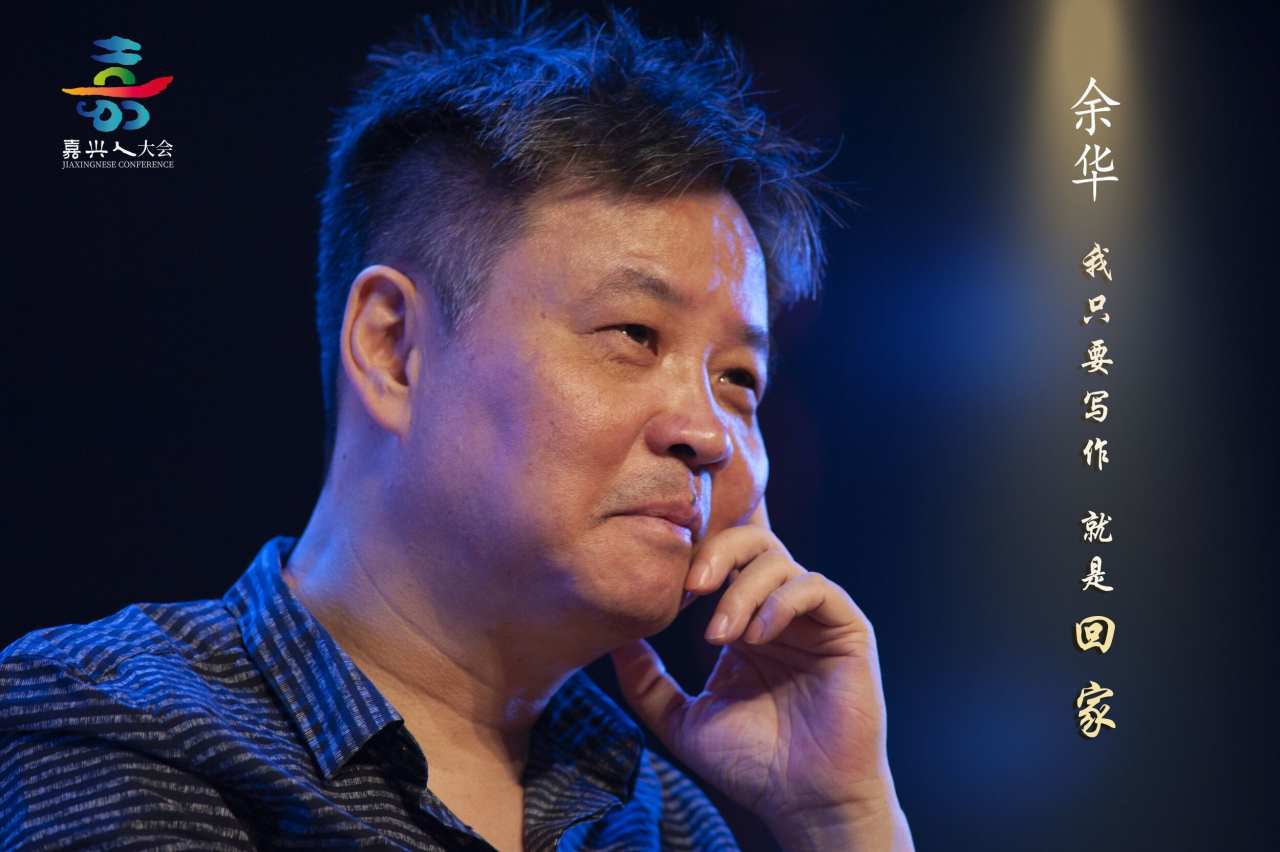

为预祝2023首届嘉兴人大会圆满成功,著名作家、嘉兴海盐人余华题字表达了乡情。

“我只要写作,就是回家。余华 2023年9月”,当记者问及余华对嘉兴的感情时,他很快写下了这几行字,并署名落款。

时光的指针拨回2021年9月24日,在2021中国浙江星耀南湖·长三角精英峰会开幕式上,嘉兴城市人才形象片发布,余华出镜寄语说道,“我的文学创作是在嘉兴开始,嘉兴的山水草木养育了我的审美,嘉兴的日新月异促进了我的视野,无论我在哪里写作,都会把故事放到嘉兴。我只要写作,就是回家。”

可以说,“我只要写作,就是回家”这句话已成为余华的乡愁所系,成为他执笔时的肌肉记忆,那是一个作家与故乡割不断的浓浓乡情。

这个“家”便是嘉兴、便是海盐。余华1960年4月3日出生,在海盐度过了童年、少年和部分青年时光,1977年毕业于海盐中学,1978年进入海盐县武原镇卫生院当牙医,后因写作才华于1983年调入海盐县文化馆工作,1989年又调往嘉兴市文联任《烟雨楼》编辑、副主编,直到1993年正式定居北京之前,余华在嘉兴、海盐生活了三十年左右,这段成长经历深远地影响了他的创作。

也因此,余华在自传性散文《最初的岁月》中写道:“如今虽然我人离开了海盐,但我的写作不会离开那里。我在海盐生活了差不多有三十年,我熟悉那里的一切,在我成长的时候,我也看到了街道的成长,河流的成长。那里的每个角落我都能在脑子里找到,那里的方言在我自言自语时会脱口而出。我过去的灵感都来自于那里,今后的灵感也会从那里产生。”

目前,余华在北京师范大学任教授,已出版长篇小说《文城》《兄弟》《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《第七天》等,其作品被翻译成40多种语言在40多个国家和地区出版,曾获意大利格林扎纳·卡佛文学奖(1998)、法国文学和艺术骑士勋章(2004)、中华图书特殊贡献奖(2005)、法国国际信使外国小说奖(2008)、华语文学传媒大奖年度杰出作家(2013)、意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖(2014)、中国版权金奖(2018)、塞尔维亚伊沃·安德里奇文学奖(2018)、意大利波特利·拉特斯·格林扎纳文学奖(2018)、俄罗斯亚斯纳亚·波利亚纳文学奖(2022)等。

2021年9月,嘉兴城市人才形象片

《在细雨中呼喊》中的孙荡、南门,《活着》中的新丰、广福桥,《许三观卖血记》中的胜利饭店,《兄弟》中的灯光球场,《文城》中的万亩荡、齐家村、石门……这些余华小说中的地名大多真实存在或取材于嘉兴各地,有的已消逝于历史风烟中,有的依然在使用甚至成为了“网红打卡地”。在广袤肥沃的嘉禾大地上,有一张“余华文学地图”闪烁着迷人的光芒。

2022年6月17日,余华在海盐南北湖白云阁。 摄影 周伟达

这些年,余华频频返乡,为家乡“代言”。

2019年1月,海盐县举行首届乡贤大会,余华受邀参加并作发言,在看到海盐的变化之后,他不无坦诚地说道:“我们海盐的发展是一步一个台阶爬楼梯上来的,它不是坐电梯上来的。海盐的每一个进步,我都看在眼里,都是不脱离实际的,这是非常重要的。在这个世界上,要想做成任何一件事情,有一个前提就是不要脱离实际。”

2019年7月,贾樟柯导演来嘉兴拍摄余华的纪录片,余华在海盐的鱼鳞海塘上说出那句“一直游到海水变蓝”,后来成为了电影片名。

《一直游到海水变蓝》剧照

2021年3月,余华应母校海盐县向阳小学之邀,寄语向阳小读者:“我从这里出来,你们也会从这里出来,可是我们永远属于这里。”既有勉励家乡新一代从小树立志向之意,也不乏无论身在何处都不要忘记家乡的深情。

2021年4月,余华为海盐高级中学星帆文学社的文学青年们题字“读下去,写下去”,与年轻一代写作者共勉,写作没有捷径,唯“读”“写”二技,要持之以恒。

2022年4月,余华受聘担任“海盐文化大使”,诚邀广大游客走进千年古县,来领略文化海盐。

余华演讲 摄影 田建明

2022年6月,余华受邀出席嘉兴市全民阅读推广活动暨“书香海盐 阅享共富”全民阅读启动仪式,希望大家“在阅读手机、阅读书本的时候,也要去阅读生活”。

……

这一路温暖的痕迹是余华与家乡的故事,他对嘉兴的感情深深地融在他的作品中,落在每一件为家乡所做的事情上。2023首届嘉兴人大会将至,余华对家乡会有怎样新的感受?是否会化身“段子手”佳句频出?我们拭目以待!

编辑:周伟达

责编:陈苏

审核:邓钰路

推荐专题