读嘉

独家视角 读嘉呈现

自明代以来,嘉善姚庄民间就有喝早茶的习惯。人们往往早上3、4点钟就来到茶馆,喝茶论天,到9点过后才陆续散去。久而久之,茶馆成为了人们休息、消遣和交际的场所,也是姚庄村民集聚的首选地。

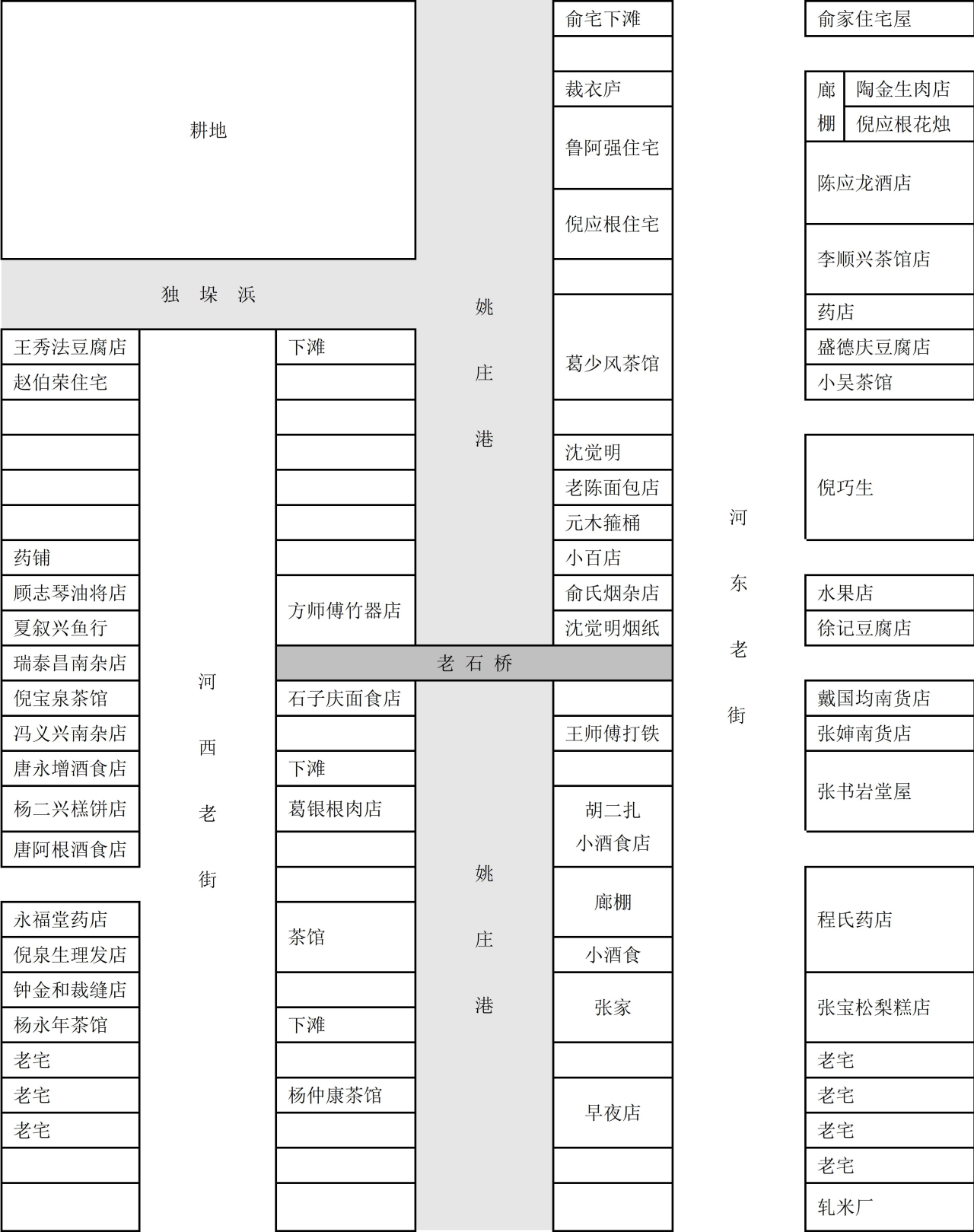

新中国成立前夕,姚庄集镇河东、河西两条街就有12家茶馆,家家茶客盈门,其中又以河西德庆茶馆最富盛名。人们一有空闲,就会到镇上茶馆喝一壶茶、听一回书,打发时间。三大改造的基本完成后,劳作时间由集体统一安排,人们的空闲时间变少,再加上1959-1961年三年自然灾害影响,姚庄集镇茶馆业集体衰落。1961年,仅有河西盛德庆、杨永年,河东李顺兴3家集体商业茶馆老茶馆存留。1966年起,仅有河东1家照常营业。

(初解放时姚庄集镇店铺图)

虽然茶馆少了,但人们一有空闲还是往茶馆跑,茶客换了一代又一代,喝早茶的人依然不少。农民、渔民、生意人、泥木工、小知识分子……各行各业的人都在茶馆留下了自己的故事。如果足够幸运,甚至还能碰上行走江湖的农间艺人,他们说艺演技,唱戏拉曲,常常博得满堂喝彩。

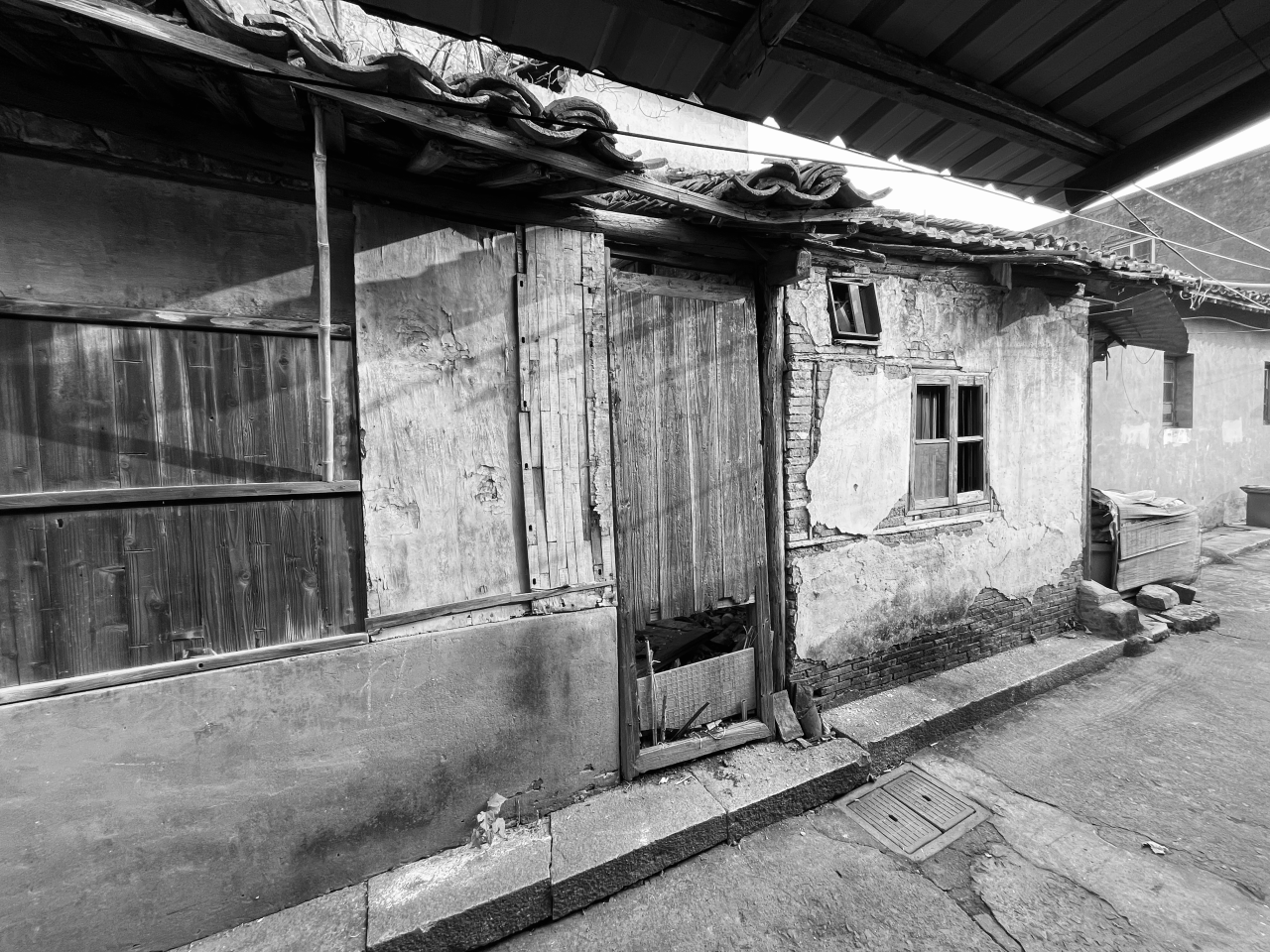

(老河东茶馆)

(“四野郎中”)

茶馆内外也能碰到为百姓治病的“四野郎中”。本镇武长村的倪文炳是远近闻名治烂头(脓疮)的一把能手。他每天都在河西街杨永年茶馆北端中药店门前的过道里,为前来看病的人们治烂头,给他们开刀、涂药、换药。经过二、三次的治疗,患者基本都能痊愈。还有治蛇咬的芦墟镇人陆阿二,他每月三、六、九日都会来到姚庄茶馆旁,摆摊出售各类蛇药。境内村民一有被毒蛇咬的,就会马上想到他,跑到芦墟去找他治疗。

识字的人看了报纸书刊,就想找人喝茶闲聊。所以当时许多人特别喜欢到茶馆谈天说地,茶馆也成了小道消息的发源地。进出茶馆的人里有做生意的,也有传递消息做介绍的。他们在喝茶中总会有意无意地提起什么,引起茶客们的注意,于是茶馆也慢慢地成了生意场。哪家母猪要出售,哪家需要置办家具,茶馆线人就会帮忙牵线搭桥,并收取少量辛苦钱。

(人们在茶馆闲聊)

茶馆开张较早,早晨三点钟左右就要开炉烧水,不管酷暑闷热、大雨倾盆,还是冰天雪地、寒意袭人,它都照常开张,每日如一。天还没亮,茶馆内就早已灯火通明、其乐融融。在未成立大队时,渔民们会在茶馆边自由买卖渔获,白天捕到的鱼就直接出售,晚上捕到的鱼就存到第二天清早。男人在茶馆里一边喝茶,一边整理渔具,或编织新的渔网,女人就在茶馆旁卖鱼。渐渐地,茶馆也成为了渔民们卖鱼休息的落脚点。

(鱼篓)

(仔猪)

解放后,姚庄养猪业发展较快,几乎家家都养母猪。有人家的母猪产仔多,他们就会把多余的仔猪拿到姚庄茶馆里出售,俗称“卖种头”。在当天早上三点,把需要卖掉几头仔猪喂饱奶水,用放好稻柴的竹篮或者木桶装着仔猪,带到茶馆,沏上一壶茶,一边喝茶一边兜揽主客。同时,也有人家的母猪产仔少,他们就想买几头仔猪放到自家饲养,俗称“拆种头”。同样在早上二、三点钟,提着空的竹篮或木桶,到茶馆里边喝茶边打听仔猪行情。等发现有人提着“种头”走进茶馆里来,就前去查看是否合适。双方一看对眼,就进行一番讨价还价。也有中途出高价的,使先前讨价还价者落空,本地称之为“出扫帚”。“种头”紧缺时,还没等卖家进到茶馆店里,就被缺“种头”的人拆了去。卖掉“种头”的人钞票到手,满心欢喜地在茶馆喝茶,吹嘘着自家的仔猪怎么优质、怎么抢手。意兴盎然时,甚至把“自家猪”口误为“我只猪”,引得哄堂大笑。拆到“种头”的人付了钱,没等一壶茶喝完,就心满意足地离开茶馆回了家。

改革开放之初,姚庄一带有相当一部分农户养了2-3头母猪,有的甚至用一头母猪领养十七八头仔猪。这样姚庄的仔猪调剂就出现了缺口,于是,有人就做起了“拆种头”的投机生意。他们先是将“种头”买进,再把“种头”抬高价格拆给人家,赚取差价。后来,“拆种头”生意被垄断在少数几个人手中。他们控制茶馆外围,把前来卖掉的“种头”全部吃进,然后再把“种头”高价拆给买家。夸张的时候, 一头“种头”的售价可飙升至120元,是原先的10倍以上。

进入21世纪,随着城镇化的发展,姚庄集镇老街茶馆逐渐退出市场,仔猪调剂等老茶馆边衍生的各类生意也逐渐销声匿迹。新镇各式茶馆如雨后春笋般兴起,喜爱喝茶的人们照常大清早就到茶馆里谈天说地。爱喝茶的习惯仿佛早已融入了姚庄人的血液。岁月轮转,虽然茶馆的牌头换了又换,但姚庄的茶馆故事却一直在延续……

(老姚庄集镇新貌)

编辑:袁晨曦

责编:沈超

审核:裘建锋

独家视角 读嘉呈现