侠之大者,为国为民。

金庸是武侠小说一代宗师,他在15部小说中,构建了异彩斑斓的武侠世界。金庸小说为什么让人一读再读?

嘉兴是金庸出生地、少年成长地,是金庸的“文学原乡”。金庸的人生体验和乡愁又是如何投射进小说的?

金庸小说从连载开始,经历“六变七版”。新修版是如何修订的?

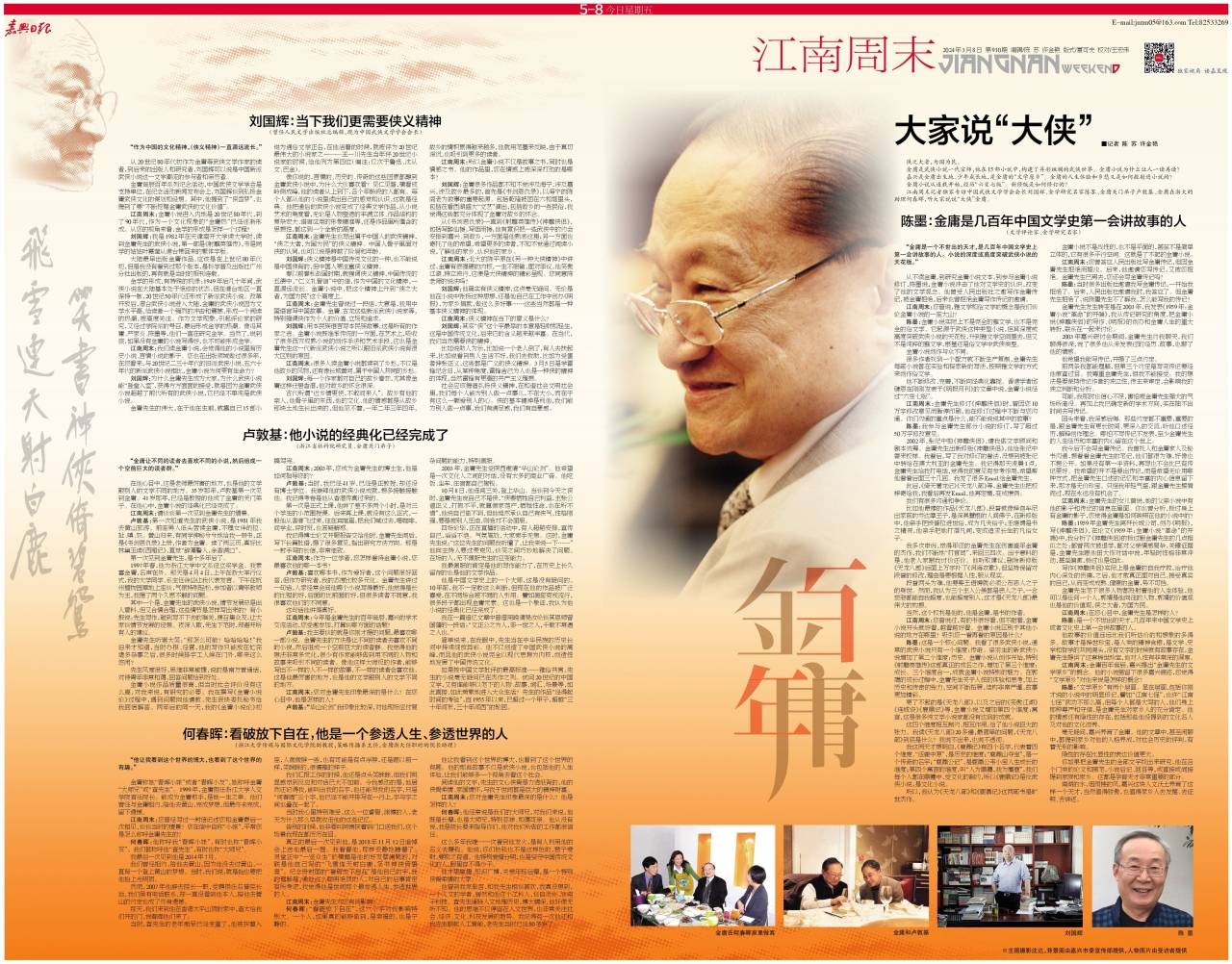

江南周末记者独家专访中国武侠文学学会会长刘国辉、金学研究名家陈墨、金庸关门弟子卢敦基、金庸在浙大的助理何春晖,听大家说说“大侠”金庸。

今天,我们推出刘国辉访谈。

人物名片:刘国辉,曾任人民文学出版社党委书记、总编辑;天天出版社社长;中国大百科全书出版社社长、党委书记。现为中国武侠文学学会会长。

“作为中国的文化精神,(侠义精神)一直源远流长。”

从20世纪80年代初作为金庸等武侠文学作家的读者,到后来的出版人和研究者,刘国辉可以说是中国新派武侠小说这一文学潮流的参与者和亲历者。

金庸诞辰百年系列纪念活动,中国武侠文学学会是支持单位,在纪念活动新闻发布会上,刘国辉谈到弘扬金庸武侠文化的谋划和设想。其中,他提到了“侠客梦”,也提到了要“不断挖掘金庸武侠的文化价值”。

“在当代,我们当然需要侠的精神,甚至我觉得在当代侠义精神太少了。”

围绕金庸的人生和他的武侠世界,我们和刘国辉有了下面的对话。

他把通俗的武侠小说变成了文学经典作品

读嘉:您本人跟金庸先生曾经见过吗?有人说他是文学家,是杰出的报人,还有人说他是新武侠小说集大成者,也是一个企业家,金庸在众人眼中呈现很多不同的面,您眼中的金庸是一个什么样的人?

刘国辉:见过,2008年在海宁参加金庸小说国际学术研讨会时见过,一起吃饭,还合影留念,只是不知道照片去了哪里。

我觉得一个人不能简单用一面来限定他,尤其是在各方面都取得很大成绩的人。

在我眼里看金庸,首先第一个身份是小说家,是大文学家,因为他的武侠小说无论从影响上还是在文学史上的地位,都取得了堪称辉煌的成绩,这是非常难得的。他用他的作品打通了雅俗文学,让通俗小说直接升堂入室,登上了文学的最高殿堂,进入了大学的课堂,也进入了中小学的课本。

第二身份是企业家,是报人,他主持并成立明报社,明报当年的经营也特别好,从一张对开的小报发展成巨有影响力的明报集团。

第三个身份是有爱国情怀的知识分子,为社会做了很多工作,他参与了“香港特别行政区基本法”的起草,为香港回归祖国,做出了很大的贡献。

读嘉:金庸小说进入内地是20世纪80年代,到了90年代,作为一个文化现象的“金庸热”已经逐渐形成。从您的视角来看,金学的形成是怎样一个过程?

刘国辉:我是1982年在天津南开大学读大学时,读到金庸先生的武侠小说,第一部是《射雕英雄传》,书是同学的姑姑叶嘉莹从港台带回来的繁体字版。

大陆最早出版金庸作品,应该是在上世纪80年代初,但是我没有看到过那个版本,是科学普及出版社广州分社出版的,再有就是当时的报刊连载。

金学的形成,有特殊的机缘:1949年后几十年间,武侠小说在大陆基本处于绝迹的状态,但在港台地区一直保持一脉,20世纪50年代还形成了新派武侠小说。改革开放后,港台武侠小说进入大陆,金庸的武侠小说因为文学水平高,给读者一个强烈的冲击和震撼,形成一个阅读的热潮,被高度关注。作为文学现象,引起评论家的研究,又经过学院派的号召,最后形成金学的热潮。像冯其庸、严家炎、陈墨等,他们一直在研究金学。当然了,说到底,如果没有金庸的小说写得好,也不可能形成金学。

图片来源:海宁日报微信公众号

读嘉:在中国,承认武侠小说作为一种类型小说值得关注,这是一个“登堂入室”的漫长过程。这个过程和金学的形成是同步进行的,还是有交叉的?

刘国辉:其实传统的通俗文学是属于中国文学中重要的一支,武侠小说是类型小说其中的一种。自《诗经》到明清小说,一些经典文学作品往往刚出现的时候,都容易被看作是通俗文学,像《红楼梦》一开始,也被看作是通俗文学,不被正统的文学所看重,后来历史检验它是真正的经典。金庸先生的伟大,在于他在生前,就靠自己15部小说为通俗文学正名,在他活着的时候,就被评为20世纪最伟大的小说家之一——王一川先生当年评20世纪小说家的时候,给他列为第四位(编注:仅次于鲁迅、沈从文、巴金。)

读嘉:我们读金庸小说,会觉得他的小说里有历史小说、言情小说的影子。您也在出版领域做过很多年,在您看来,与20世纪二三十年代的旧派武侠小说、五六十年代的新派武侠小说相比,金庸小说为何更有生命力?

刘国辉:为什么金庸先生成为大家,为什么武侠小说能“登堂入室”,获得方方面面的接受,就是因为金庸武侠小说超越了前代所有的武侠小说,它已经不单纯是武侠小说。冯其庸先生曾誉为“帕米东来第一峰”,就说(金庸小说)是中国最好的小说。

像你说的,言情的、历史的、传奇的这些因素都融到金庸武侠小说中,为什么大伙喜欢看?见仁见智,横看成岭侧成峰,他的读者从上到下,各个年龄段的人都有。每个人都从他的小说里读出自己的感觉和认识,这就是经典。他把通俗的武侠小说变成了经典文学作品,从小说艺术的角度看,无论是人物塑造的丰满立体、作品结构的复杂宏大、语言应用的形象精准等,还是作品里所蕴含的思想性,都达到一个全新的高度。

他骨子里的东西,他的文化、他的情感都是从故乡这块土地生长出来的

读嘉:金庸先生也写出属于中国人的武侠精神,“侠之大者,为国为民”的侠义精神。中国人骨子里面对侠的认同,也可以说是跨越了阶层和年龄。

刘国辉:侠义精神是中国传统文化的一种,也不能说是中国独有的,但中国人更注重侠义精神。

秦以前春秋战国时期,就强调侠义精神,中国传统的五德中,“仁义礼智信”中的信,作为中国的文化精神,一直源远流长。金庸小说中,把这个精神上升到“侠之大者,为国为民”这个高度上,因为读者众多,影响也更大。一个大侠你不达到为国为民这个高度不能成为大侠,他在《射雕英雄传》中刻画的郭靖,让这个精神达到了一个顶点。

读嘉:您说侠义精神不是中国特有的,西方的文化精神里,可能与之相似的,我们会联想到骑士精神。

刘国辉:对,罗宾汉什么的,他们叫骑士小说,但是它跟咱中国传统的侠义精神是有区别的。日本也有这类相近的小说,像宫本武藏的武侠小说,但是所有的小说都是基于它本民族的侠义精神侠义观念,所以跟咱们武侠小说是也有差别的,许多专家在这方面做了专门的研究。

比如说像西方骑士小说中的侠义,必须得忠于君主、必须得忠于爱情。我们的侠义小说就不讲这些,更讲要忠于自己的承诺、无论是对帝王的承诺还是对普通百姓的承诺,甚至有的时候是反抗暴政的。(有没有一点共通性?)肯定有,勇于献身,舍己为人,这都是中外侠义精神的共性表现。

读嘉:金庸先生曾说过一段话,大意是,我用中国语言写中国故事。金庸、古龙这些新派武侠小说家等,特别强调侠作为个人的价值、立场和追求。

刘国辉:用本民族语言写本民族故事,这是所有的作家之选。金庸小说既继承传统的一方面,在艺术上,吸收了很多西方成熟小说的创作手法和艺术手段,这也是金庸先生这一代新派武侠小说之所以跟旧派武侠小说有很大区别的原因。

读嘉:这次嘉兴的纪念活动中提到了家国梦、故乡梦。很多人读金庸小说都读到了乡愁,不仅是他故乡的风物,还有像长城黄河,属于中国人共同的乡愁。我想这也是为什么有华人的地方,就有金庸的小说。

刘国辉:每一个作家都对自己的故乡眷恋,尤其像金庸这样迁居香港,一度因为时代的原因,他回不来,越回不了故乡,他对故乡的怀念越深。

古代所谓“近乡情更怯,不敢问来人”。故乡有他的亲人,他骨子里的东西,他的文化、他的情感都是从故乡这块土地生长出来的,但他见不着,一年二年三年四年,故乡的情积累得越来越多,他就用笔墨来反映,由于真切深沉,也吸引到更多的读者。

读嘉:所以金庸小说不仅是故事之书,同时也是情感之书。他的作品里,您在情感上被深深打动的是哪本?

刘国辉:金庸很多作品都不知不觉涉及海宁,涉及嘉兴,涉及故乡最多的,首先是《书剑恩仇录》,以海宁的陈阁老为故事的重要起源。包括乾隆被困在六和塔里头,包括在看西湖盛大“文艺”演出,包括故乡的一些民俗,我觉得这些都充分体现了金庸对故乡的怀念。

从《书剑恩仇录》一直到《射雕英雄传》《神雕侠侣》,包括写醉仙楼,写烟雨楼,他有意识把一些武侠中的约会安排到嘉兴、到故乡,一方面是他熟悉这里;另一方面也寄托了他的希望,希望更多的读者,不知不觉通过阅读小说,了解他的家乡、认识他的家乡。在他叙述的过程中,本身就体现了他对家乡的热爱,甚至是融入骨子里的不知不觉。

侠的基本精神是利他,我们能为别人做一点事,我们有满足感

读嘉:北大的陈平原在《另一种大侠精神》中讲过,金庸有很强硬的内核,一生不服输,面对非议,他笑傲江湖、特立独行,这便是大侠精神的精彩呈现。您同意陈老师的说法吗?

刘国辉:这点毫无疑问。无论是他在小说中张扬这种思想,还是他自己在工作中创办《明报》,为家乡捐款,做这么多好事……这些当然都是一种基本侠义精神的体现。

读嘉:我们今天来谈侠义精神,您觉得它当下的意义是什么?

刘国辉:其实“侠”这个字最早的本意是轻财和轻生,这是中国传统文化,后来它的含义越来越丰富。在当代,我们当然需要侠的精神。

比如说助人为乐,比如说一个老人倒了,有人去扶起来,比如说看到别人生活不好,我们去救助,比如为受害者伸张正义,这些都是广义的侠义精神。3月5日是学雷锋纪念日,从某种角度,雷锋舍己为人也是一种侠的精神的体现,当然雷锋有更高的共产主义理想。

社会应该提倡弘扬侠义精神,在和谐社会文明社会里,我们每个人能为别人做一点事儿,不在大小,而在于有这么一颗爱别人的心。侠的基本精神是利他,我们能为别人做一点事,我们有满足感,我们有自豪感。

读嘉:在之前答记者问时,您提到聚焦金庸武侠文学的文化转化,要紧密结合时代流行的题材元素,不断挖掘金庸武侠的文化价值,提升百姓的幸福感和获得感。如何理解挖掘金庸武侠的文化价值和提升百姓幸福感之间的关联。

刘国辉:我说结合时代流行的题材元素,就是说我们要把金庸的武侠小说所反映的东西,比如说(通过)游戏、短视频,再比如说像嘉兴这次做的百年金庸的纪念活动,让更多的人可以接触到金庸小说中反映的文化和侠义精神,可以不知不觉领会这种侠义的思想。

比如现在很多年轻人喜欢穿汉服,我们可以有金庸那些侠客们的服装,让年轻孩子愿意当一个侠客,愿意当一个助人为乐的侠客。比如说现在年轻孩子喜欢玩游戏,我们在游戏里多植入侠义的元素,让他了解到金庸侠义的思想,是一个有助于人提升自己、乐于帮助人的境界。

当下,为什么有些人有情绪有不满,因为他心里不平衡。我们多帮助他,让他也跟大伙一样,这就是提升普普通人的幸福感。

读嘉:今年金庸百年,从您的视角看,我们今天纪念金庸,我们是在纪念什么?

刘国辉:我觉得这事儿分两方面谈。从我这个角度更多的是纪念他对文学做的贡献,对武侠小说做的贡献,他是一个优秀的武侠小说家,为中国当代文学史留下了很浓墨重彩的一笔。

这是从文学的角度,但是还有其他的纪念,金庸本人他一生做了这么多事情,陈墨说他有8种身份,在每个行业都取得了这么大的成绩,我们肯定是纪念他这个人了。

当然嘉兴、海宁走出这样一个走向全世界的文化名人,更有必要纪念他。在今天还有一个意义,我们也是通过这种纪念,说得直白点,就是弘扬侠义精神。还有金庸先生在各个方面取得这么多成绩,都是他自己努力奋斗的。他写郭靖天资并不好,但是通过自己的刻苦努力,成为武功的高手,这种精神不需要年轻人学习吗?

从海宁、嘉兴来讲,我们通过金庸让全国的人更喜欢到嘉兴来,到海宁来……所以这种纪念不能简单定在哪儿,是一个综合的宏观效应。

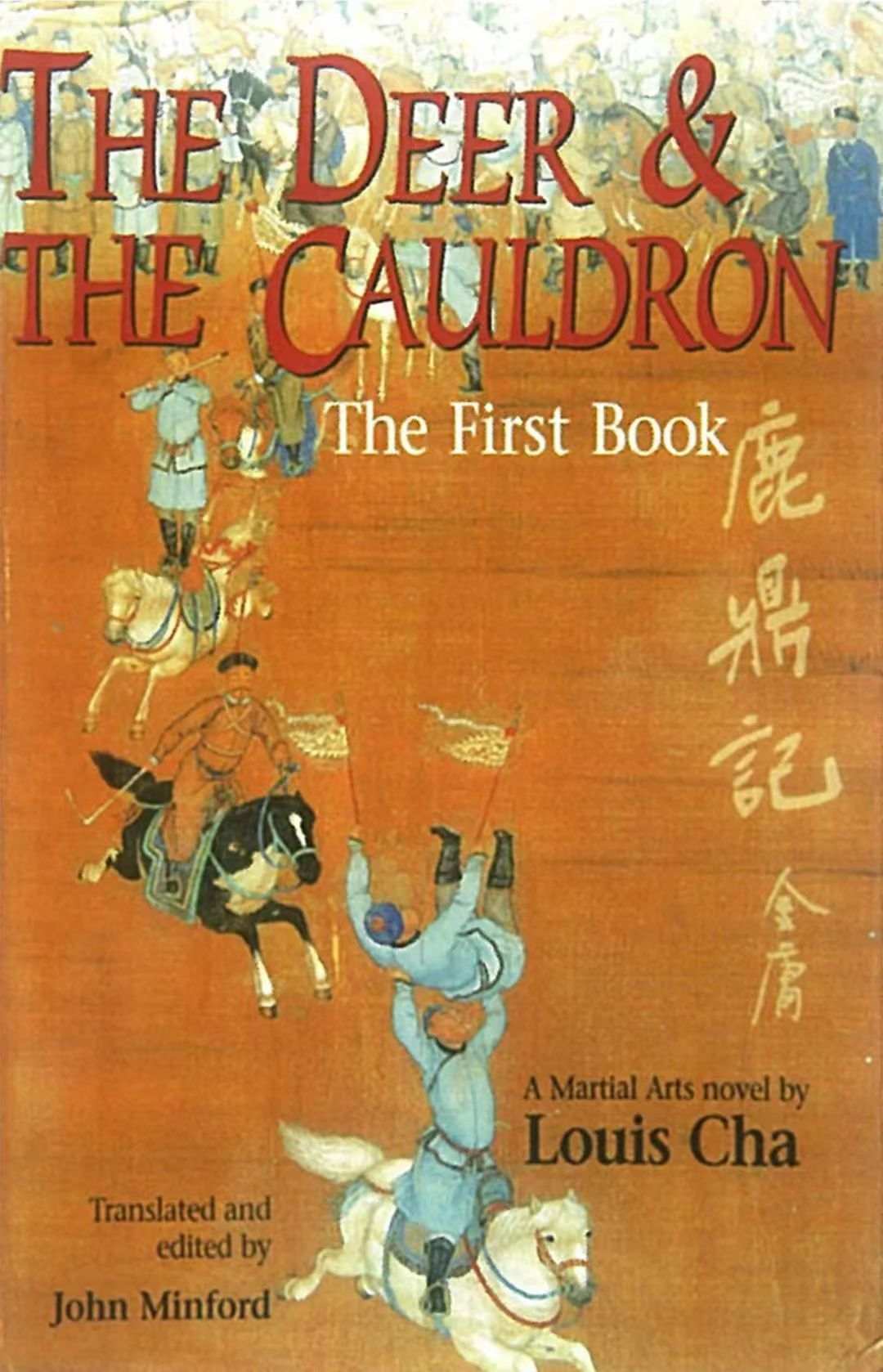

《鹿鼎记》海外版

读嘉:从另外一个层面讲,这也是一种文化自信。在当下,新武侠小说发展如何?

刘国辉:金庸的小说在海外有多种译本。尤其是现在游戏产业很大,都带着很多武侠元素,如果把金庸的小说更好地和游戏产业结合在一起,让更多人不知不觉通过玩游戏的方式认识中国的侠义精神,认识中国的文化内涵,这当然都是非常好的。

通俗小说中,武侠、言情、科幻、历史、神怪等等这几类是轮流坐庄的。这一段时间可能是这个兴起,下一段可能是下一个兴起,这几年可能对青少年影响更大的是科幻,这和科技突飞猛进的发展有关。但写武侠的也好,写历史小说的也好,都大有人在,只不过什么时候哪块出来一个像金庸这样的高手,就能带动这种文学形式掀起一个高潮。

当下写武侠小说的,比如说像邱华栋的历史武侠小说《十侠》,像雪漠的《凉州词》,像徐浩峰一直不停在写的武侠小说等等,都达到非常高的水平。当然现在人们的思想越来越多元,我们消费的形式,娱乐的形式,阅读的形式越来越多样,不仅仅是武侠小说,现在任何一种文学形式都很难像金庸那个时代,短时间获得全民的追捧,恨不得都去阅读,当然当代也没有金庸这样的大家。

2024年3月8日《嘉兴日报·江南周末》报道

编辑:许金艳

责编:陈苏

审核:邓钰路

推荐专题

推荐新闻

原创大家说“大侠” | 何春晖: 看破放下自在,他是一个参透人生,参透世界的人

原创大家说“大侠” | 卢敦基:金庸先生小说的经典化已经完成了