75年前,红星照耀中国,有这样一群人,他们伴随着共和国的诞生而降临。生于红旗下,长在春风里,他们与新中国共同成长,亲眼见证了国家的崛起与变迁。

为庆祝新中国75周年华诞,我们面向海盐寻找了这样7位特别的老人——他们曾分别是经济建设、医疗健康、文化发展、志愿服务等领域干出一番事业,是与共和国共同成长、相互成就的生动例证。

他们的故事,不仅是对个人经历的回顾,更是对一个时代、一个国家发展历程的深刻记录。即日起,我们推出“共和国的同龄人”系列报道,一起重温那些激情燃烧的岁月,去品味沧桑巨变中的幸福图景,去感受那份与共和国同龄的荣耀与责任。

1949年5月7日,中国人民解放军华东野战军第七兵团二十三军解放海盐。次月,胡永良出生在通元镇宁海寺的偏房里。

在那个百废待兴的年代,穷是刻在童年里最深的记忆。“上无片瓦,下无寸土。”胡永良回忆说,“在寺中住了八年后,我们搬进了草棚。后来在我父亲工作的理发店阁楼上挤了一段时间……最困难时,只能靠吃草根、南瓜藤果腹。”

物资匮乏没有消磨胡永良的意志,反而坚定了“靠读书改变命运”的决心。

1957年,胡永良就读于通元小学。那时候没钱买书,他就到处借,后来发现通元镇文化站有上千册藏书,便主动去做志愿管理员。这段经历让他对文艺工作有了最初的启蒙,自学了不少“吹拉弹唱”的本事。彼时的他尚不知道,命运的齿轮已经开始转动。

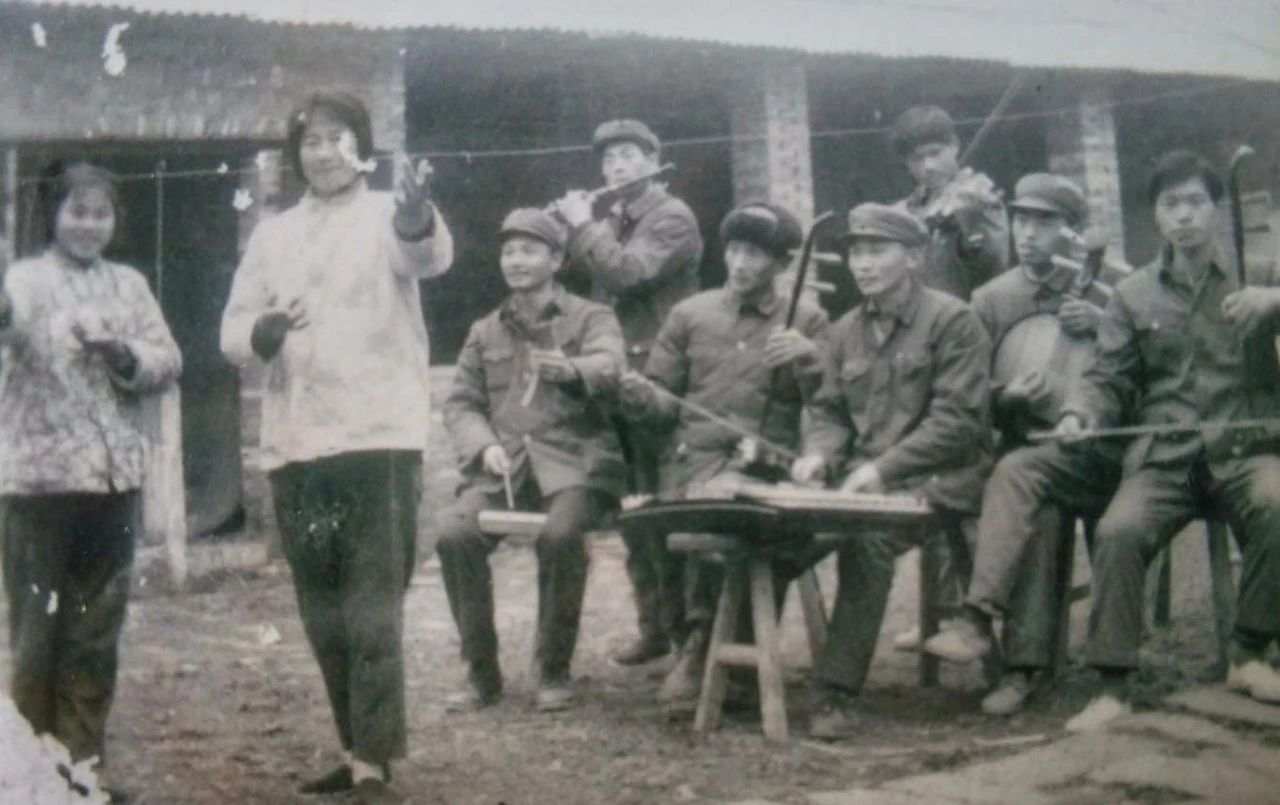

高考是中国选拔人才最公平的方式,但这代人的求学路并不平坦。1966年,胡永良初中毕业,但当年高考制度取消。作为知识青年,胡永良回到通元公社永红大队务农,兼任团支部副书记、文宣队队长,从事群众文化工作。

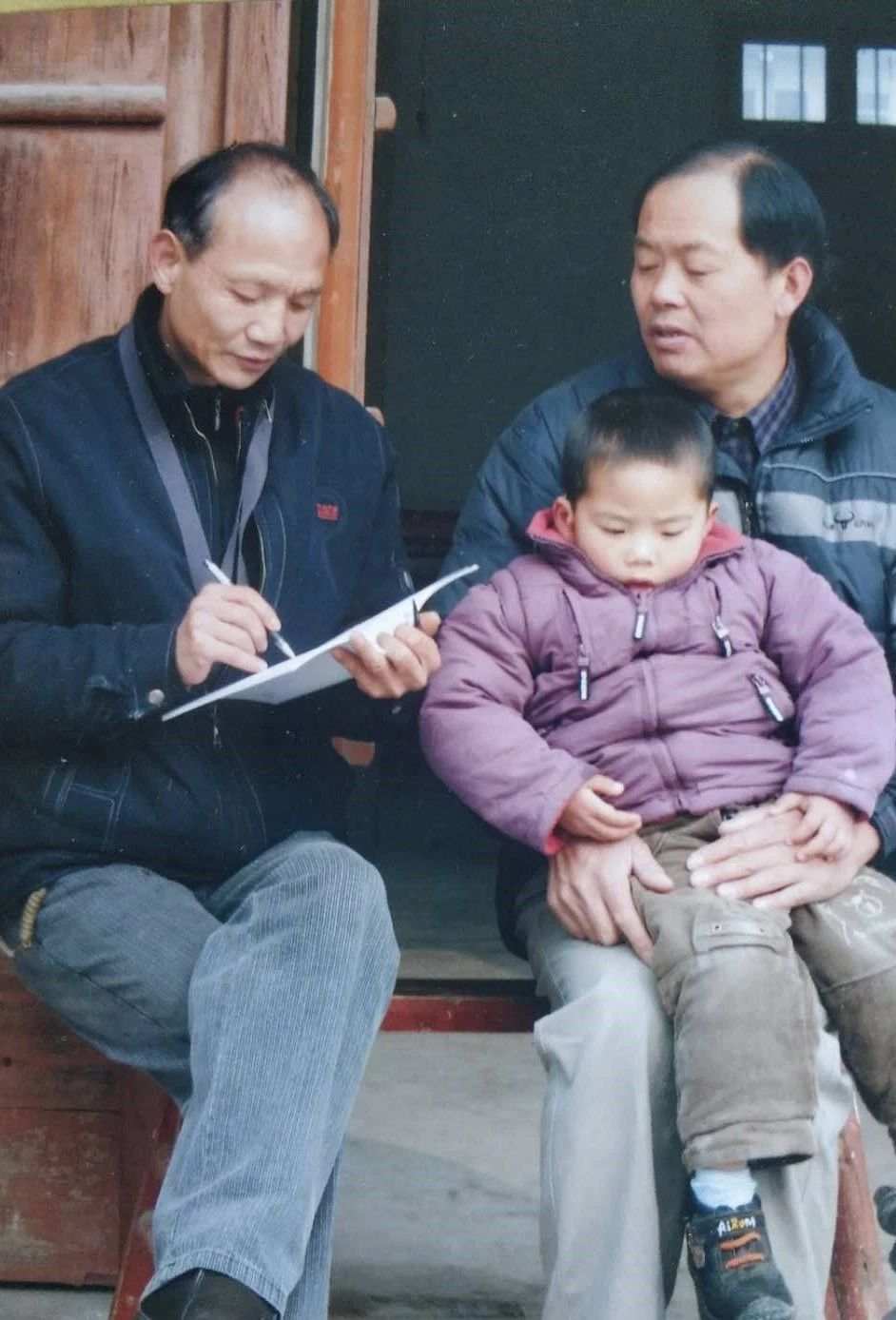

“民间文化经历了长久的破坏,造成了不可估量的损失。”1973年,还是年轻人的胡永良就把目光投向民间文化的抢救上。为了收集更多的珍贵资料,他利用业余时间奔波在田间地头,寻访砌灶匠人、骚子先生等民间艺人。

1980年,胡永良当上了通元镇文化站站长。此前,通元镇文化站已停止运转多年,他进入文化站后,以创作、辅导文艺节目和调研民间文艺为主,偶尔参加演出。

近30年时间,胡永良采访了上百位民间艺人,采集、编辑民间文学,收集了清道光以来的原始“骚子”书手抄本近百册,采录了100余万字的口述录音资料,摄制了数百张“灶头画”现场照片,掌握了多种绘制“灶头画”的技艺,使海盐的“灶头画”“骚子”等民间文化最大限度地抢救保留了下来。如今,灶头画艺术被列入国家级名录,海盐骚子、海盐牌子、五梅花被列入省级名录等。

1985年,通元镇政府计划出版《通元镇志》,由胡永良主编。此后五年间,他搜集资料,与同事分工撰写,负责统稿、审核、修改等工作,不辞辛苦,精益求精,五易其稿至定稿付印出版,为通元镇留下了宝贵、清晰的地方史料。其曲艺作品《上梁新歌》也是历经3年多次加工修改,一经成稿初次参加省第七届曲艺大赛即分别获得创作、表演两个二等奖。

1997年11月,48岁的胡永良从通元镇文化站调到海盐县文化馆。不到两年,又调任海盐县人民剧院经理,并兼任海盐县民间文艺家协会主席。

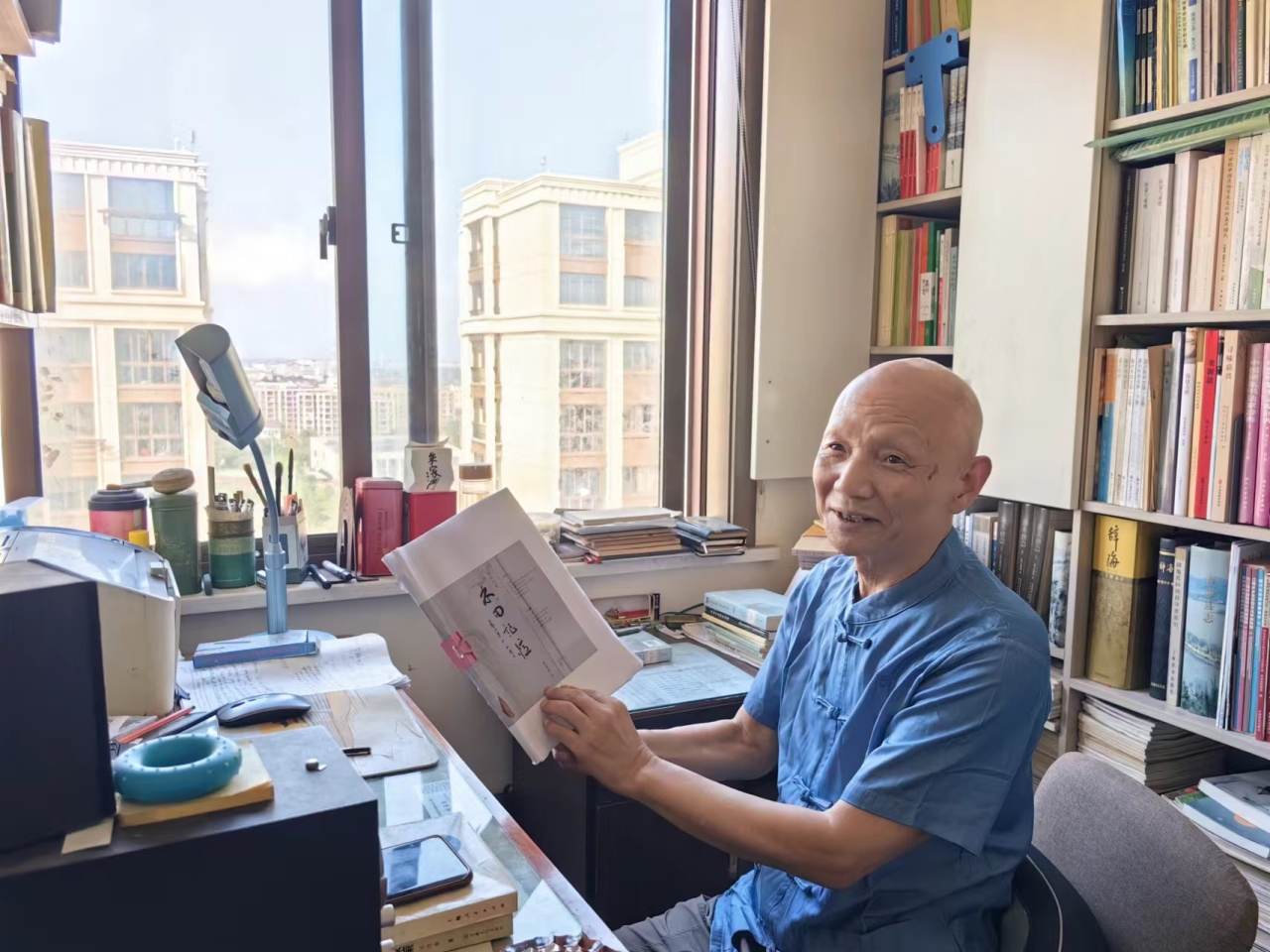

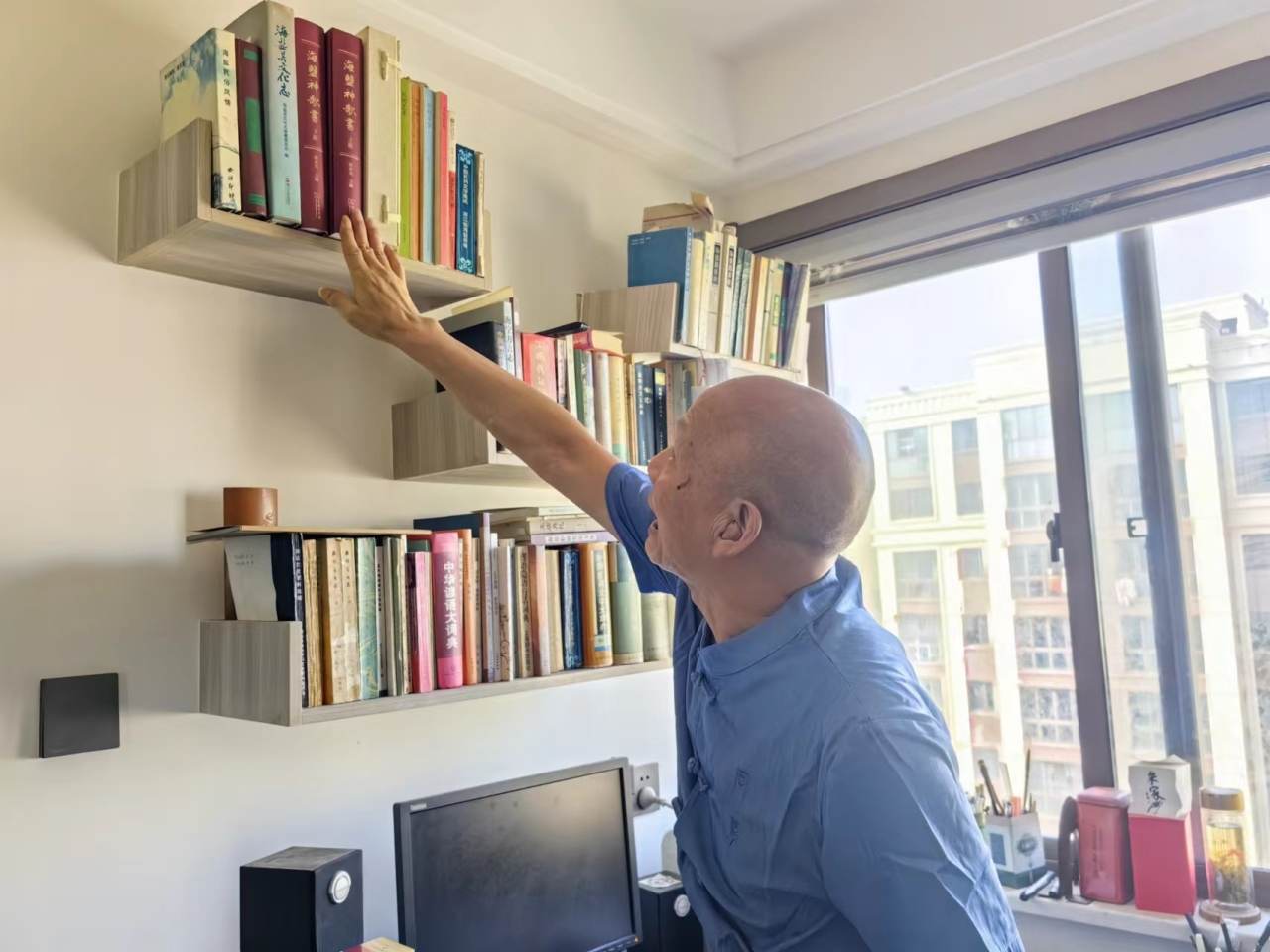

2009年6月,胡永良退休了。他欣然接受返聘,主编了《海盐县文化志》与“千年脉动·海盐县非物质文化遗产丛书”。2018年又受聘于海盐县政协文史委,任《海盐文史》编辑……记者采访时,胡永良正在编写海盐文史专项项目《千年古寺》。

他先后被省文化厅、文联、民委评为“先进工作者”;被联合国教科文组织和中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号;被海盐县委、县政府颁发“海盐县文化保护与发展贡献奖”;被嘉兴市非遗中心评为“最美非遗人”特别贡献奖等。

如今,胡永良已经搬进了高层住宅,跟女儿上下两层紧挨着,像是复式。在他的书房,就能看到通元镇文体公园,每天都有很多文艺爱好者在这里跳广场舞,其中不少节目来自他的编排。退休后,组建夕阳红文艺队,创作了一系列作品,丰富了群众的文化生活,给群众带去欢乐。

“现在生活富裕了,更加重视精神文明建设。”胡永良笑着说,“富‘口袋’,也要富‘脑袋’。”

编辑:陈婷

责编:朱鑫

审核:李舟英

推荐专题