探访95岁老兵!解锁红色基因在Z世代青年中的传承密码

最近,浙江财经大学东方学院外国语学院“红韵流芳,烽火传薪”实践团,在杭州市四季青街道钱运社区支持下,探访95岁老兵董文然。这场代际间的对话,以革命先辈的人生经历为教材,解锁着红色基因在Z世代青年中的传承密码。

战火淬炼的精神坐标

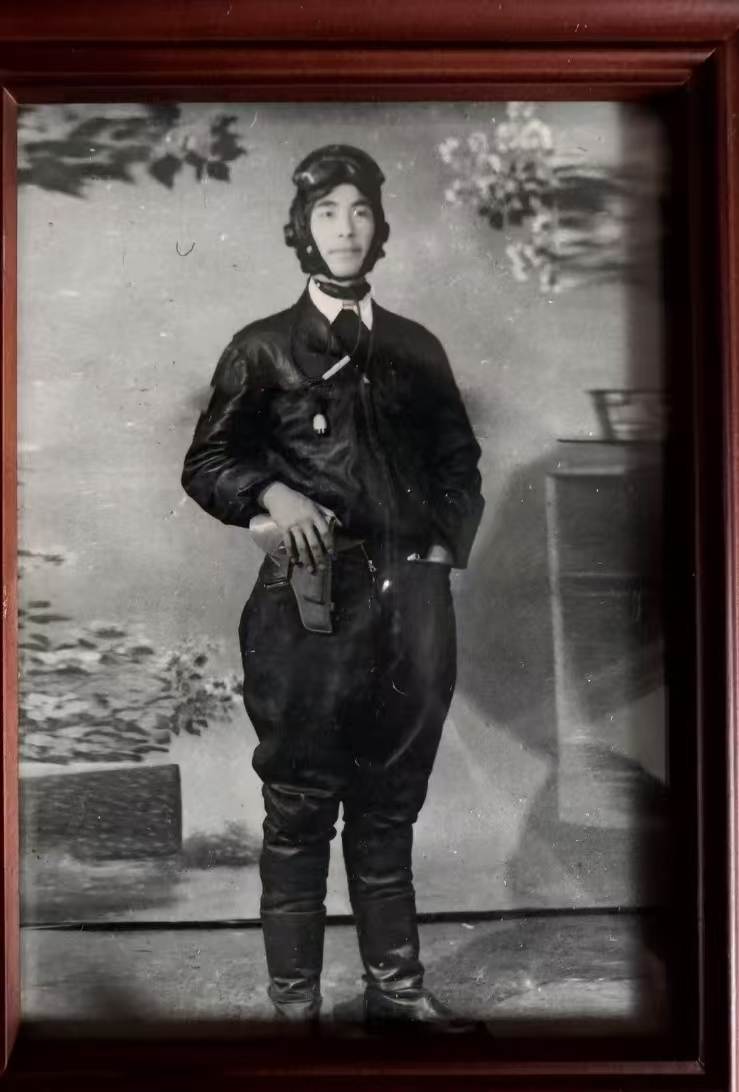

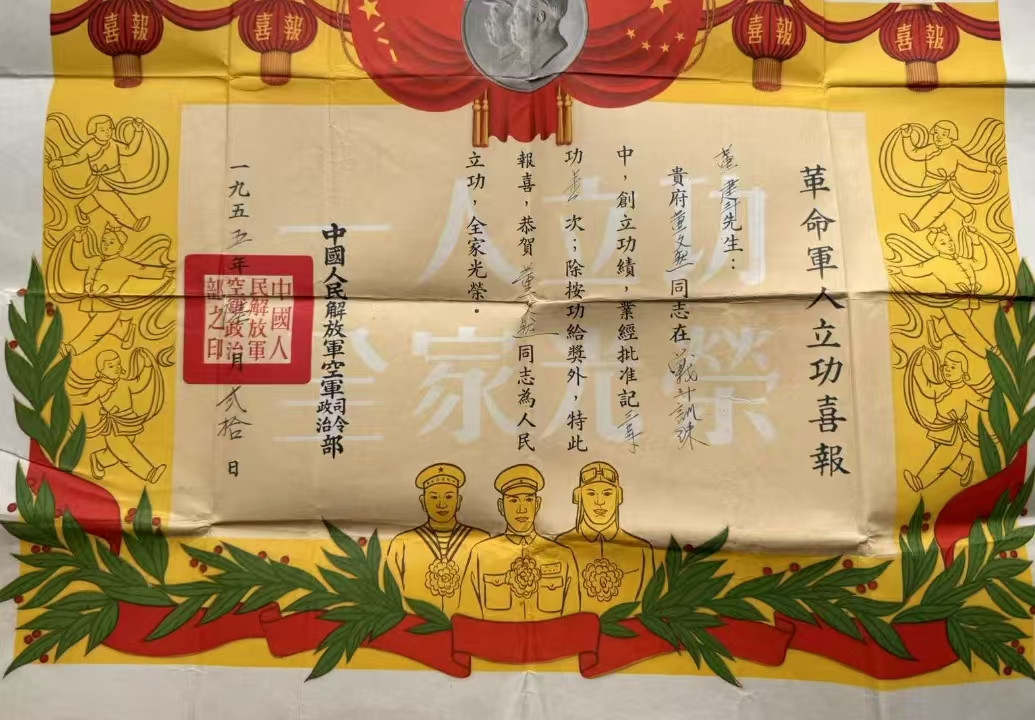

董文然老人1930年出生于河南舞阳。15岁投身革命的他,亲历过开封战役爆破攻坚、济南战役三进三出、淮海战役180里急行军等重大历史战役,荣膺过多项崇高荣誉。新中国成立后,他从步兵转型为空军,成为中国人民解放军首批飞行员的一员,在抗美援朝空战中以简陋装备搏击长空,用热血与勇气捍卫祖国的领空,书写了空中战场的英雄传奇。

老人精神矍铄,兴致很高。“子弹擦着头皮飞”的生死瞬间、“冻裂的脚掌踩在雪地里”的行军记忆、“用肉眼追踪敌机”的战斗智慧,勾勒出一代军人以血肉之躯铸就的精神丰碑。当老人提及牺牲战友时,却又几度哽咽。让在场“00后”学子触摸到的不仅是历史叙事,更是信仰的具象化——那是“装备落后但意志不落后”的必胜信念,是“把个人生死融入民族存亡”的价值抉择。

讲述济南战役时,老人还特别提到山东人民的支援场景。“部队攻城那几天,老百姓把马路围得水泄不通,非要往战士手里塞馒头、小米。咱们部队有纪律不能拿,乡亲们就堵在路边硬塞——‘孩子们打仗辛苦,不吃饱咋行!’”更让他动容的是支前群众做军鞋时:“每双鞋底都绣着村名、户名和做鞋人的名字,比如‘某某村王大娘’‘李家庄张小妹’……那不是简单的鞋,是老百姓把心都缝进了鞋底里呢!”

代际对话中的基因传承

忆起渡江战役,当年的支前场景依旧在老人脑海清晰如昨:“长江天险挡路,老乡们二话不说拆下自家门板,扛着木料往江边跑。‘部队要过江,咱们门板就是桥!’一块块门板连起来搭成浮桥,战士们踩在上面,脚下是老百姓的‘心桥’……”这些细节让大学生们突然明白教科书上“人民战争”四个字,背后是千万百姓拆门板、送军粮、绣鞋底的具体人生。

“您的故事让教科书上的文字有了温度!”听着老人的生动讲述,东方学院大学生吴一凡由衷地感慨,这场访谈突破传统教育场景,将革命记忆转化为可感知的精神能量,有助于在青年学子心中建构起立体的精神谱系。活动中,实践团以影像记录、口述史整理等方式,将个体记忆升华为集体精神财富,完成从“倾听历史”到“保存基因”的认知跃迁。“红色基因不是博物馆里的标本,而是流动在血脉中的源代码。”实践团成员在心得中写道。

活动最后,当董文然老人用“永远跟党走”的嘱托与青年击掌时,两代人完成了精神契约的缔结——从烽火岁月的“浴血奋战”到新时代的“强国建设”,变的是时代命题,不变的是“把小我融入大我”的价值追求。该活动作为东方学院“大思政课”实践教学的一个缩影,正以老兵精神为火种,点燃青年学子将专业所长转化为民族复兴动能的自觉意识。

“此次实践不仅是一次红色教育活动,更是一场关于‘精神基因如何跨代激活’的实践探索。当‘00后’用镜头对准老兵勋章时,他们记录的不仅是过往荣光,更是一个民族在历史与未来的交汇处,对“精神传承何为、青年担当何在”的有力应答。”活动主办方相关负责人表示。

图片由浙财大东方学院提供

编辑:陈强

责编:黄烨

立即打开 读嘉客户端