读嘉

独家视角 读嘉呈现

今天,《嘉兴日报》关注报道“醉美水乡老镇”沈荡。

原文如下:

海盐沈荡人是闻着黄酒香气长大的。

在湖东路上的官酱园周边走过,衣袖便似洒了酒一样。

汲取门前贲湖水,酿得黄酒万里香。百年来,筛米浸泡、蒸煮米饭、淋水降温等古法酿造“十八般酒艺”,就是在这里相继完成的。

走进一段136年的历史:1887年,硖石伊桥“油车”老板孙职卿和杭州盐商周某合资,在沈荡镇中市街开设了一家名为“三泰”的酒酱店,后来又在西市街办起了“丰泰”酱园,在东市街开设“泰兴”酱园。

“泰兴”为总园,主要生产酱油等产品,附设黄酒工场。1914年,“泰兴”总园生产规模有所扩大。在其后的20多年中,“泰兴”渐入困境。1959年,“泰兴”改制,先后改名为沈荡酿造厂、海盐酒厂、海盐国泰食品有限责任公司,2013年,更名为沈荡酿造有限公司。

飘逸的醇香,蕴含着神奇,沈荡酿造在历史的风起云涌中,匠心坚守的传承技艺始终没有改变。

古法酿造是沈荡酿造酿酒技艺的关键词,这里沿袭着古老的行业规矩,用的酿酒方法叫“喂饭法操作工艺”,是富有地区特色的工艺,也是老“泰兴”当时用的工艺。

这套工艺被沈荡酿造形象地总结成“十八般酒艺”,除了立冬开酿,还需要经过筛米浸泡、蒸煮米饭、淋水降温、落缸加药、拌匀搭窝、添加麦曲、两次喂饭、陶缸前酵、灌醅入坛、露天后酵、酒熟压榨、生酒杀菌、再灌陶坛、荷叶泥封、入库窖藏、足陈开封、杀菌分装等工艺流程。

不仅如此,还要做到“足酿足陈”。“足酿”是指手工酿造,不使用化学添加剂,“足陈”是指产品外包装的年份必须和实际酒龄一致。新酿黄酒颜色清淡,近乎透明无色,只有经历长时间陈放,酒液中的有机物才能产生褐变。因此,沈荡酿造的黄酒都要历经时间的等待。

循季雕琢,冬夏交叠,方能终成佳酿。

百年来,无论何时何地,沈荡人对家乡的黄酒情有独钟。亲戚做客,以黄酒助兴;朋友小聚,更是“酒逢知己千杯少”。长辈们不但自己爱喝黄酒,还爱用筷头蘸上黄酒,笑眯眯地给小孩子们舔舐,于是有了“酒缸里养螺蛳”一说。

一缸缸黄酒满街堆放曾是沈荡一景,如今,一坛坛、一瓶瓶地放在大超市、小卖部、批发部的货架上,摆到了饭店、宾馆、百姓家的餐桌上。沈荡黄酒成就了人们平凡而美好的生活。

沈荡黄酒的美味陶醉了诸多文人墨客,留下了许多与沈荡黄酒有缘的名篇、名句。作家余华与沈荡黄酒也是颇有渊源的。对于余华来说,无论是生活中还是作品里,黄酒的痕迹从不缺席。

2019年1月,余华来到沈荡酿造厂区,体验《许三观卖血记》里“一盘炒猪肝,二两黄酒”的意境。小酌后,他在酒瓶上欣然写下“好喝”两字。2021年10月21日,余华再次来到沈荡酿造厂区,写下“沈荡酿造,百年飘香”。

沈荡黄酒深厚的历史见证着这座老镇的底蕴,也孕育着以黄酒为主题的产业文旅融合创新。

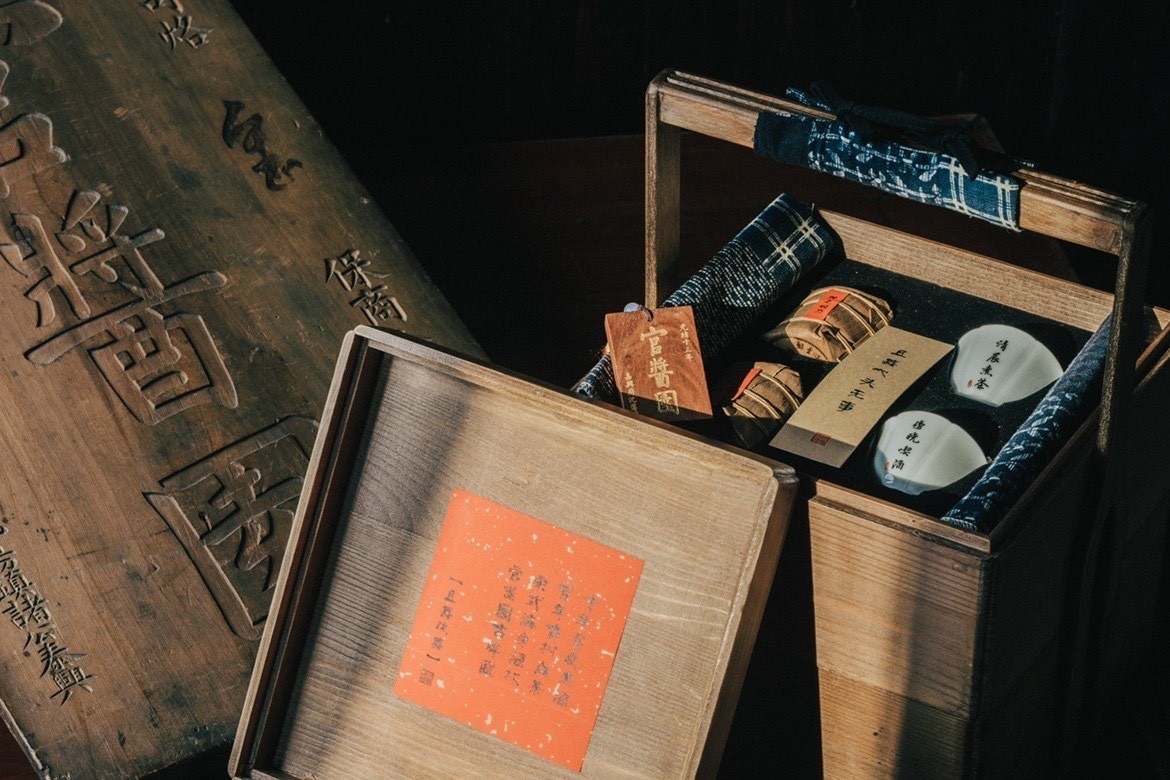

作为海盐唯一的浙江老字号,步入沈荡酿造厂区,酒文化的历史流脉随处可见。饱含沧桑的建筑、整齐排开的酒坛、“泰兴”酱园的百年招牌,如镌刻于壁的厂史一般,意蕴深远。

立冬煮黍米,开耙酿新芳。以立冬开酿为主题的文化节,已成为沈荡酿造展示地方民俗文化、拉动文旅消费的“金名片”。

百年酿造史,更是留下了沈荡黄酒酿造技艺、沈荡酱油酿造技艺、立冬开酿节、修缸补甏技艺等非遗及非遗传承人。从“十八般酒艺”、官酱园历史由来,到酿造车间、地下酒窖、天然晒场、修缸补甏,沈荡酿造规划了一条独具特色的非遗研学路线,每年的游客接待量在一两万人次。

悠悠河畔、白墙黛瓦、满园酱缸、万坛老酒——这就是底蕴厚重、别有韵味的沈荡。

醉美水乡老镇,唯沈荡得之。

图片由沈荡镇提供

编辑:陶玮

责编:吴佳琴

审核:李舟英

独家视角 读嘉呈现