读嘉

独家视角 读嘉呈现

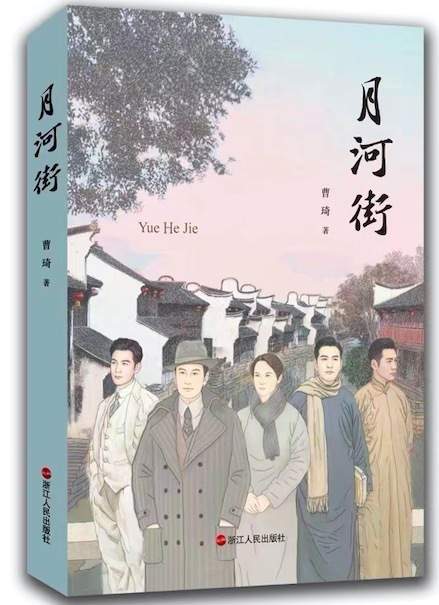

作家曹琦的文学长征又迎来了“果实”。2023年3月,他的长篇小说《月河街》由浙江人民出版社出版,这是“一个完完全全属于嘉兴的故事”。

从动念到最后定稿完成,这部小说跨越了他人生的20年。

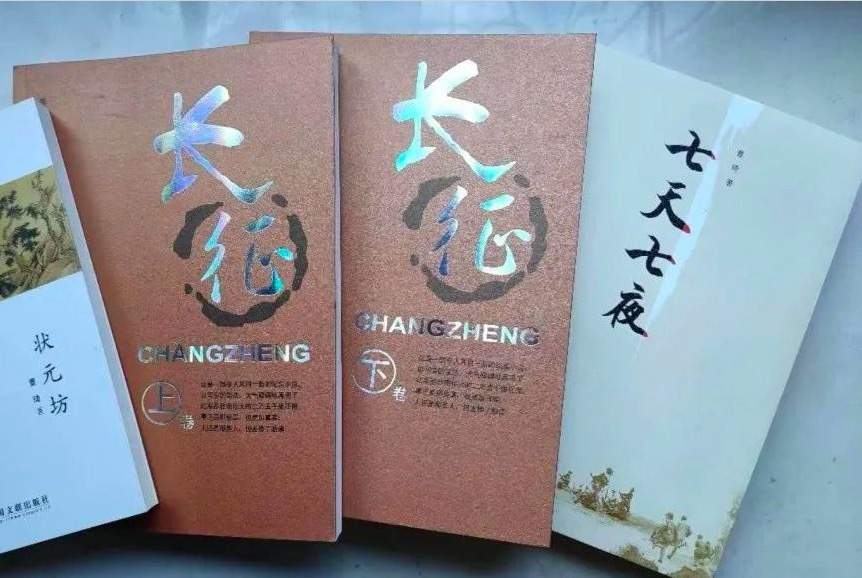

说到曹琦漫长的文学长征,就要提2006年。2006年,红军长征胜利70周年,那一年的10月,他的长篇纪实小说《长征》(上下卷,90万字)出版,轰动一时,并获得了浙江省第九届“五个一工程”奖;

《长征》之后十一年,他又拿出反映嘉善抗日阻击战的长篇历史小说《七天七夜》。

而这么多年,他一直有一个心愿,“想为嘉兴写部长篇小说,一个从历史到现实的嘉兴大故事。”

《月河街》的出版,就像是去完成这个心愿。

嘉兴城北门外的月河街是一片繁华的商业街区,紧临大运河,千百年来,人们在这里平静地生存、繁衍、耕读。当月河流淌到1905年秋时,一道张贴在嘉兴城北望吴门楼上的清廷废除科举考试的诏书,犹如一粒火星投入汽油桶,整个月河顿时燃烧起来……

月河景区

《月河街》的故事就从这里说起。

在月河街这个舞台上,封建官吏、地方缙绅、举人秀才、水匪警察、民国官员、日寇间谍、神父修女、抗日志士、商贩农户轮流上台,作者更是着重塑造了一批为崇高理想而坚定奋斗的共产党人。

他们诉不尽的秋雨春风、讲不得的生死恩怨和道不完的国仇家恨,和月河街的沧桑兴衰,纠缠在一起,折射的是嘉兴1905年到1954年的社会大变迁,和这片土地上几代人的社会理想。

曹琦,出生于杭州,中国作家协会会员,嘉兴市文史研究馆馆员。创作的长篇小说《长征》获浙江省第九届五个一工程奖、嘉兴市政府南湖文学金奖和市五个一工程奖特别奖,长篇小说《七天七夜》纳入省文化精品工程,后获嘉兴市第十三届五个一工程奖和政府南湖奖。并发表多篇中、短篇小说。

“

我所有的准备和阅读,都是为了写《月河街》这个属于嘉兴的大故事

记者:之前在2018年《嘉兴市文艺精品创作生产三年行动计划》中看到过《月河街》这个小说的名字。你最早是在哪一年冒出了想写这部小说的冲动?

曹琦:最初起源于2001年,即辛亥革命90周年,看了一些学术界的文章;2005年是中国废除科举制度100周年,又有一些文章在赞扬科举制的种种好处,甚至讨论是否有废除的必要,而到了2011年纪念辛亥革命100周年时,则看到了如果中国不发生辛亥革命,或者走其他国家的君主立宪制会怎么样的讨论,感到匪夷所思,连明末的黄宗羲、顾炎武都得出君主专制是天下大害的结论,怎么一转眼又回到了300多年前的争论?于是想写《月河街》。

记者:为何选择月河街这个地方呢?

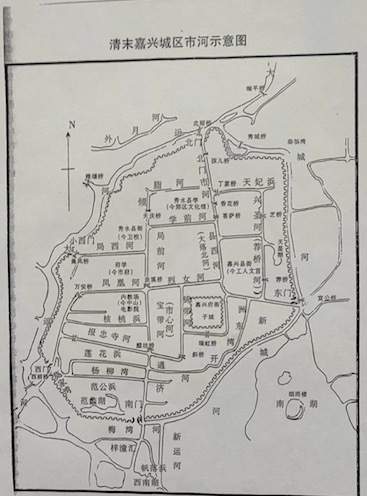

曹琦:无论小说形式怎么变,小说的核心是故事。写小说总要有一个平台,来承载故事。这个地方不能太中心,也不能太偏僻,还要能够迅速接受到上海、杭州的新风潮。

2010年九月的一天下午,我独自坐在月河街小猪廊下沿河的椅子上,望着缓缓流动的运河水,突然脑子里闪出个念头,月河街不是一个很好的平台吗?这一瞬间,以前看到过的、听到过的有关月河街的材料都浮现在脑海里。就在那一刻,我定了写月河街。

记者:我们看《月河街》这个书名,就知道这是一个发生在嘉兴的故事。你说,长期以来,就想写一个完完全全属于嘉兴的故事,为什么如此执着?

曹琦:有两方面因素的考虑,一是中国写作的“文以载道”的传统,想通过《月河街》来表达对一些问题的看法,尤其是对历史虚无主义的否定;

二是我对嘉兴(包括嘉善)这个地方的情感。我是从杭州去黑龙江支边的,由于某些原因后来到了嘉善,工作中一直得到各级领导、同事的关心,路走得比较顺利。所以,我对嘉兴(包括嘉善)这个地方,确实怀有一种感恩的心情。由于感恩,所以执着。

记者:为了创作《月河街》,都做了哪些努力?比方前期准备。

曹琦:从2001年起有想法,到2011年确定写,先断断续续写提纲,初稿又写了一年八个月,到2019年6月完成,又修改了半年多,到现在出版断断续续大约二十年时间。期间还完成了《长征》《七天七夜》等长篇小说。因此也有人说我傻乎乎,有这精力、时间,完全可以写稿赚钱呀。可我要说,人是要有一点精神的,要做些自己喜欢的事情。

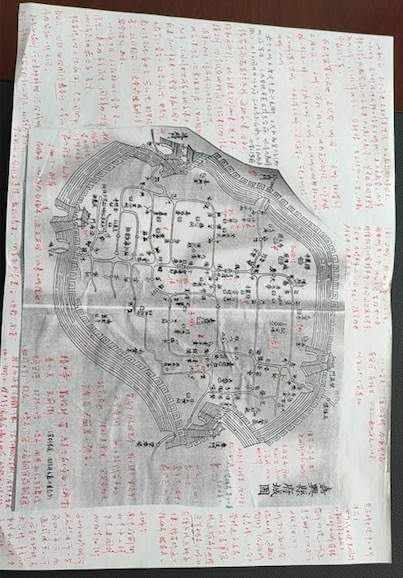

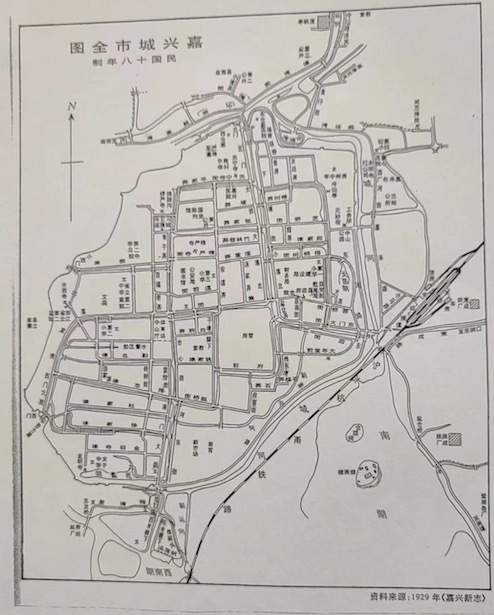

最初我对书的定位,就是“浙江现代史,半部在嘉兴,要知嘉兴事,请看月河街。”为了达到这个目标,我对嘉兴的地方文史资料也有过比较长时期的阅读,也做了些笔记。这是我当时做注解的嘉兴城图。但我不是专家,我所有的准备和阅读,都是为了写《月河街》这个属于嘉兴的大故事。

记者:在小说中,为何选了1905年9月,清王朝下诏废除科举制作为故事的切入点呢?

曹琦:因为1905年是一个非常迷茫混沌的年代,中国站在近代化的大门口,却迷失了前进的方向。首先是延续了近两千多年的封建时代的键条彻底断裂,科举废除,说明封建天子制很难再维持下去;其次是随着大清朝皇冠的落地,整个中国的思想界结构发生了大分化;最后带来的结果是社会大动荡,中华民族的历史走向不明,中国究竟向何处去?

当时摆在中国人面前的无非是三条路,一是学日本的明治维新,二是学法国的资产阶级大革命,三是走俄国的十月革命道路。

当时政党、团体五花八门,仅仅是清朝末年就有300多个,北洋时期更多。都想指点江山,但最后只有中国共产党才能救中国。

我以为,大争之世,何为天道?天下一统,就是天道。在就是历史辩证法的筛选,是不以人的意志为转移的。五星红旗迎风飘扬“是符合“天道”的,是历史的必然选择,不是观念的产物。

记者:这是您的第三部长篇小说,在写这部长篇时,和之前写《七天七夜》《长征》,心境上会有什么不一样?

曹琦:首先要感谢报社,我发表《长征》和《七天七夜》以后,都得到了嘉兴日报社的关注。从袁克露老师到沈秀红记者都对我进行专访,报道力度是前所未有的,嘉兴电视台吴敏先生也做了专访,这是我写作的动力之一。

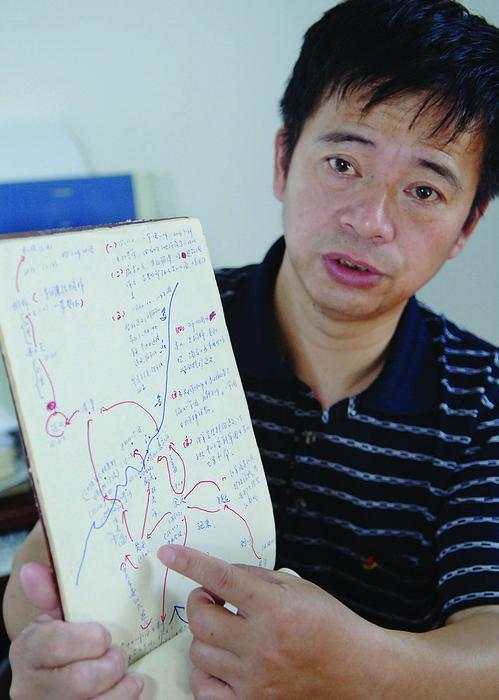

2006年,曹琦向江南周末记者展示《长征》手稿

讲到我的创作心态,确实有些不同。《长征》和《七天七夜》写的是大事件,我在文史上下功夫更多。《月河街》则想写出一些规律性的思考,写出时代之变革。

在写《月河街》的过程中,我常常想到了我们中华民族的文明史。众所周知,全世界有四大古文明,为什么只有我们中华文明能延续到今天而没有中断。我脑子里经常想到的是“天道”两个字,结论是“天佑中华”。这和我们中华传统文化中固有的修复基因有关系。

我看书很杂,喜欢文史哲。当我将历史上的一些重大事件梳理起来看,发现了一个有趣的现象,就是每当中华民族行进到困难、特别是苦难阶段时,总会是柳暗花明,重现光明,使得中华文化得以延续。

历史上是这样,现实生活中也是这样。春秋时,蛮、夷、狄、戎联合进攻中原,华夏文明命悬一线,幸亏有齐国管仲的“九合诸侯,一匡天下”,打退这些蛮狄的进攻,保卫了华夏文明。所以孔子说:微管仲,吾其被发左衽矣!现在,中国又开启建设了现代化强国的进程。历史是不能割断的,一旦割裂,就会改变方向。所以,我的感觉是冥冥之中是“天佑中华”。

我以为,这是写小说的底气,有了这些思考,至少对写小说能够有两方面的作用,一是格局,写嘉兴这个大故事,不能那么小家子气,不能是一己之见,杯水之欢;二是要有历史纵深感,嘉兴不仅仅是历史文化名城,而且是红船起航地。

“

我在写另一个长篇《进城》,这是一个反映长三角一体化大背景下农民进城的故事

记者:如果把《七天七夜》《长征》和《月河街》放在一起,可以说是您的革命三部曲。从题材上讲,感觉您偏向革命、红色题材,怎么看待自己这些年的写作?

曹琦:我们这个年龄的人,基本上受的是上世纪六十年代的红色教育,所以无论这个世界怎样变化,“初心”是不会忘的。

确实,从小学三四年级起,我就开始自学中国文学史、中国通史、中共党史,以及阅读《星火燎原》等大量革命回忆录,进入初中以后又去自学政治经济学、哲学等。“文革”期间停课,但我没有去“闹革命”,我的斗争性从来不强,而是钻进了当时被砸烂的校图书馆,做“书呆子”去看书,包括看大量的文史资料。虽然按我当时的实际年龄并不适合看这些书籍,但我看了,记忆力还可以。这些阅读对我以后写红色题材很有帮助。

还有,本世纪初,中共嘉兴市委就提出了构建南湖红色文化。我写作时确实也有意识地向这个目标靠拢。在这方面,我们的写作者,都应该有这个文化自觉。毕竟,纳入市文化精品工程重点扶持项目,还是应该多为嘉兴文学发展尽力。

记者:写长篇想必是痛苦的长征,但当写完,是不是有很不一样的感受?现在小说已经完成,您对这部作品又有什么期许呢?

曹琦:写长篇小说不仅仅是脑力劳动,还是很吃力的体力劳动,除了精力,体能也很重要。在写的时候,就有人开玩笑,说你这个年龄能吃得消,毕竟有几十万字。可我还是完成了。

现在《月河街》已经出版,浙江人民出版社的责任编辑对这本书也比较看好。我自信《月河街》比《七天七夜》和《长征》都写得好。我的目标是希望《月河街》能成为嘉兴的地方文化名片,希望能为构建嘉兴文学大厦尽一份力。

记者:为了写小说,您看了那么多嘉兴文史资料,有没有为下一部创作找到一些灵感?来谈谈接下来的创作计划吧。

曹琦:我还在继续写,而且我喜欢写那些带有冲击力的题材。现在,我在写另一个长篇《进城》,这是一个反映长三角一体化大背景下农民进城的故事。

我写了农民工的悲欢离合和各种诉求,也写了政府部门的艰苦探索。《进城》的主题是:城乡一体化是历史的必然选择。进城,是一张更大的考卷,不单单是农民工,即使是居住在城市里的政府官员到寻常百姓,也都有一个从物质层面、制度层面到精神层面的“进城”过程。这是社会融合必须要付出的代价。《进城》在去年已经纳入嘉善县文化精品工程重点扶持项目,现在在申报嘉兴市文化精品工程重点扶持项目。

记者:世界读书日很快就到了,在今天,何为阅读,阅读和人生的关系,您是怎么理解的?

曹琦:我以为阅读是每个人所必须的,阅读愉悦心情,增进修养。从现实说,读书改变命运,从长远看,知识就是力量,能让人在任何时候都看到希望、都能点燃心中光明的火炬。

记者:和我们读者分享下最近读过的几本好书吧。

曹琦:我古今中外书都看些,就小说而言,偏重中国小说,即喜欢民族风格,也看些欧美日的。最近在重新看余华的《许三观卖血记》、姚雪垠的《李自成》、肖霍洛夫的《静静的顿河》和王安忆的《天香》。相反国外的一些名气很大、但文风艰涩的书籍很少看。因为,这不符合我的阅读习惯。

同时也想对读者说,开卷不一定有益,对一些看了很费劲的作品不要坚持去看,因为,当你感到很费劲的时候,其实是头脑里的排斥机制在发挥作用了。

部分供图:曹琦

编辑:许金艳

责编:邓钰路