读嘉

独家视角 读嘉呈现

【编者的话】

故乡是什么?对很多人来说,是生于斯长于斯的地方,承载着独一无二的回忆。

金庸的故乡,嘉兴在《射雕英雄传》中登场,以一座烟雨楼名动江湖。

金庸的第一部武侠小说《书剑恩仇录》中,有对家乡海宁潮详细的描述,“大潮就像禹城的雪脊,从天上升起,气势极为雄伟。潮水越近,声音越大。就像百万大军在金鼓的合唱中冲锋”。

金庸在散文中怀念家乡的草木风物:“如果你到过江南,会想到那些燕子,那些杨柳与杏花,那些微雨中的小船。”

在他的武侠世界里,嘉兴出现的次数非常多,有11处故乡风物和3个民间传说。

对于故乡,金庸一直都怀着深厚的感情。“杏花春雨江南,书中数载乡愁。在游子金庸的心中,家乡的烟雨楼台早已深入骨髓,魂牵梦萦,常伴左右。”有人曾这样描述金庸和家乡的关系。

“嘉兴是我第二故乡,我的祖先查瑜住过嘉兴南门,我爱嘉兴,因此在我写的小说《射雕英雄传》中,第一、二回好多处提到嘉兴府、秀水县、南湖、南湖菱、南湖船、江南七怪、醉仙楼比武、法华寺练功等等。”金庸曾经如是说。

金庸对故乡的这份情感,以及他在作品中对嘉兴的描述,使这里也成为了全国乃至全球金庸读者心中的“文化圣地”。

作为中国武侠小说的一代宗师、誉满中外的报界名人,金庸与嘉兴日报的缘分也自是不浅。

1988年至2008年间,金庸先生四度为家乡报业挥毫题词。

从1992年到2008年,金庸曾六度返乡,为家乡发展贡献自己的力量。每次回来,嘉报人用情用心写报道,记录下了金庸与故乡的点点滴滴。

人文专题部开设【旧报重读金庸情】栏目,我们希望以此作为一份文化念想,记录下美好的过往。我们相信这样的美好,在他的故乡,会继续书写。

摄影 袁培德

【旧报重读金庸情】之

有容乃大 无欲则刚

――访香港明报社长查良镛

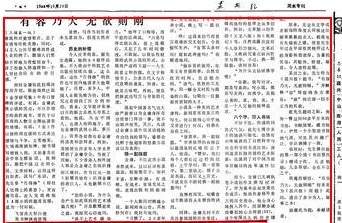

1988年10月29日《嘉兴报》头版刊登了《有容乃大 无欲则刚――访香港明报社长查良镛》一文,署名是本报记者夏辇生。这也是有记录中的嘉报人首访金庸。

夏辇生如今还清楚地记得,为了采访金庸,她用繁体字、文言文写一封短信,大意为:我是您家乡的一位记者,想见您,聊聊家乡的事。

也正是因为这次采访转变成了一次老乡之间的见面。

不到两百字的信寄出三天后,金庸的秘书打来电话,“夏先生吗,金先生约你下周三下午3点在《明报》西楼见。”“从这里我也读出了金庸先生对我这个家乡记者的到来有一种特殊的感觉。”

后来采访稿完成后,金庸看完感叹,“到底是家乡的记者写得有感情。”

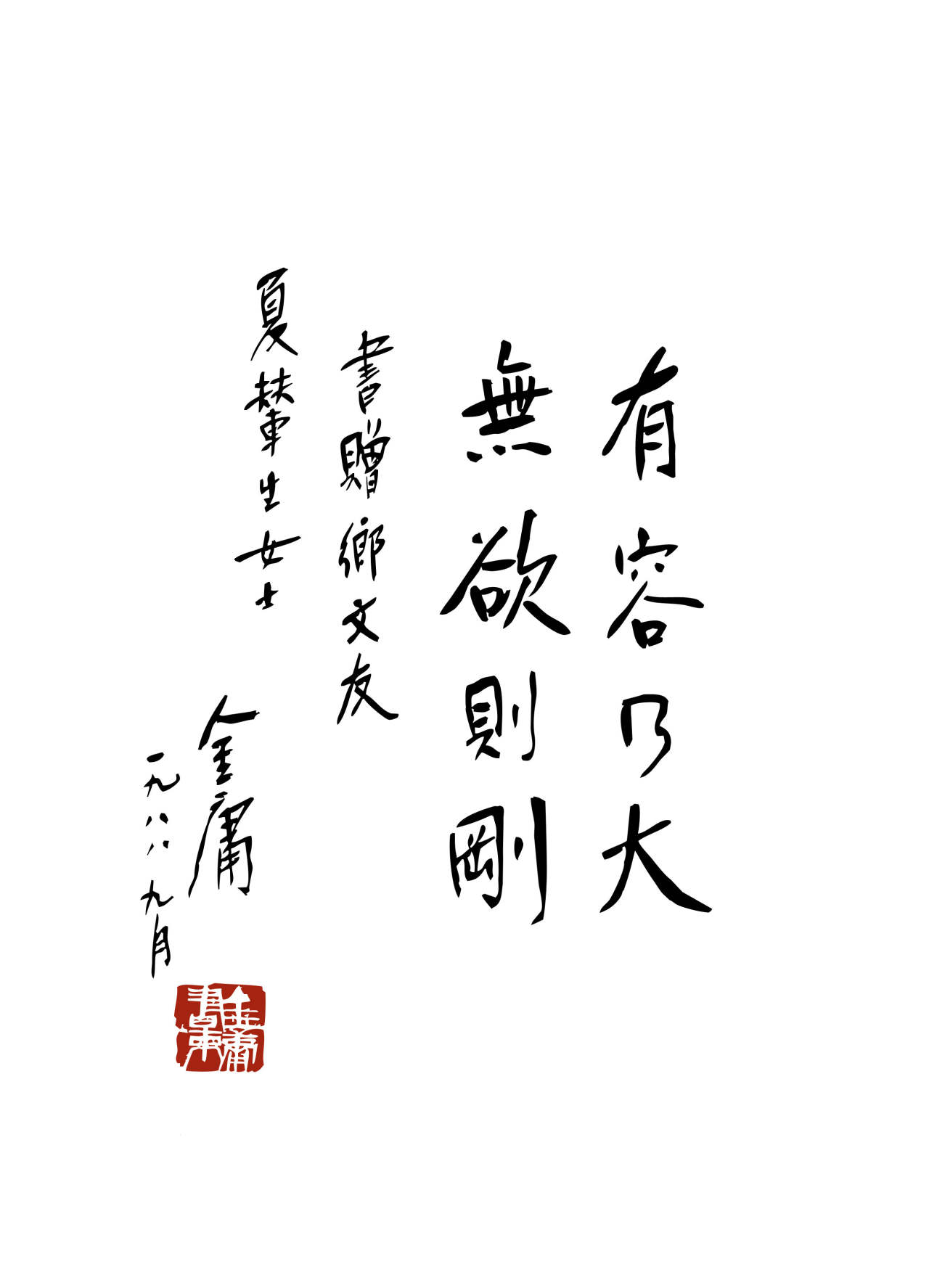

也正是对家乡记者、家乡报业的这份认可,金庸先生第一次给《嘉兴报》题书:有容乃大,无欲则刚。

作者说,这次对金庸的采访是一次“破冰之旅”。专访结束后,夏辇生与金庸先生有了一个约定:我要在家乡迎接你。

有容乃大 无欲则刚

――访香港明报社长查良镛

原载于1988年10月29日《嘉兴报》头版(原文照登)

记者 夏辇生

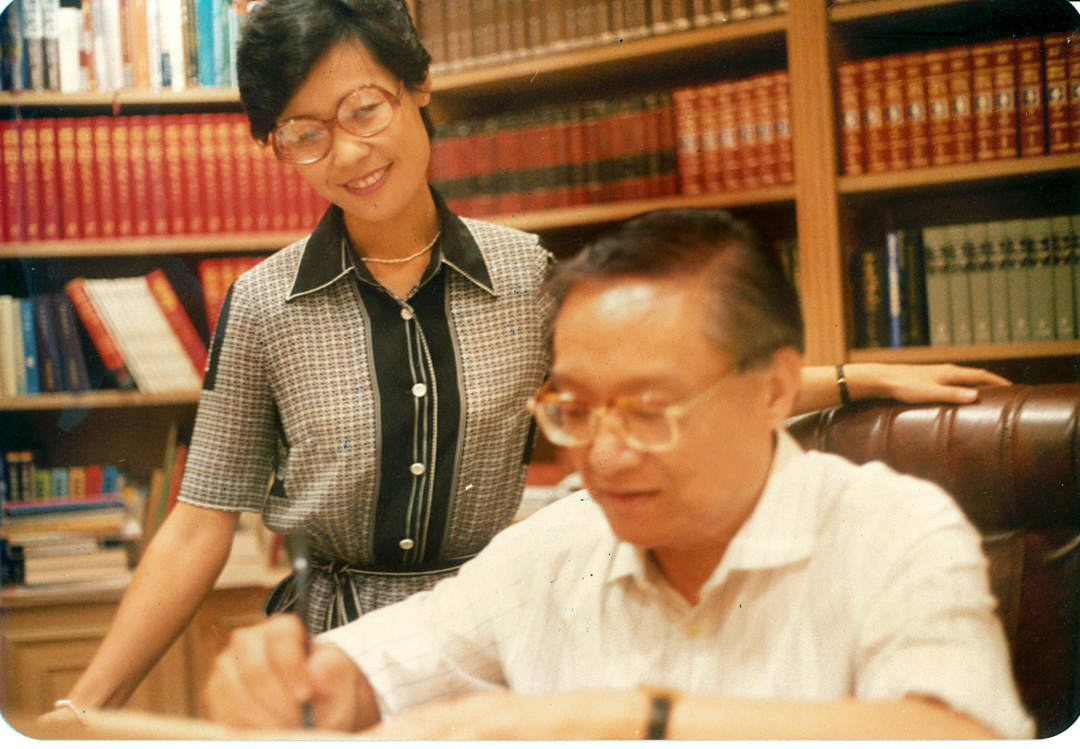

1988年8月夏辇生在香港明报大厦七楼

金庸办公室采访金庸先生

见金庸?!――即使是在香港,在我文学或新闻界的老师与朋友中间,也都未敢轻信我的奢望。因为,他是个大名人,也是个大忙人。

然而,我切切实实地见到了这位中国武侠小说的一代宗师、誉满中外的报界名人。这是1988年9月7日,在香港英皇道651号明报大厦七楼。

记得,当电视连续剧《射雕英雄传》风靡全国以后,金庸这个名字便赫然流传。尤其是嘉兴人,平添了无限同乡的自豪。正是这份得天独厚的自豪,竟使我一到香港便不揣浅陋地寄发了拜访先生的请求。

不几天,我就接到了他秘书打来的电话,定下了会见的日期。我兴奋而又不无紧张地等待着这个日子的到来。

等待,是焦渴的。我一头扎进商务印书馆,试图寻觅一星半点的了解去构想那位心仪已久的前辈。

我惊诧了!《书剑恩仇录》《碧血剑》《神雕侠侣》《雪山飞狐》《鸳鸯刀》《白马啸风》《飞狐外传》《倚天屠龙记》《连城诀》《天龙八部》《侠客行》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等36册金庸武侠小说集与洋洋万言的数十册《金学研究集》令人眼花缭乱。毕竟隔阂得太久,本该近水楼台先得月的家乡人,对金庸却了解得太少,太少!于是,我突然意识到自己的浅薄与冒昧,几乎退尽了拜访先生的勇气。想象中,他定然是位才大气傲、不苟言笑的威严长者。

并不简单的经历

采访后金庸先生赠书《书剑恩仇录》并题词

此时,他笑容可掬地将我迎进书房,让坐,上茶。

“我很高兴见到你。”先生说。音容笑貌,竟是那么和蔼可亲,平易近人。

因时间所限,采访是问答式进行的。自然,先从个人经历谈起。金庸,本名查良镛。1924年生于海宁袁花。祖先做过大官的人甚多,以诗、书、文名著天下。

在海宁上完小学后,就读于省立嘉兴中学(即原天官牌楼处)。初二时,日军侵华,随校转移新塍、丽水等地,于浙江联合中学念至高一时,因追求真理、主持正义而被开除。高中毕业于衢州中学,赴重庆中央政治学校深造,在学潮中被勒令退学。

抗战胜利之际,曾在杭州《东南日报》当记者。后逢上海《大公报》招考,在3000人仅取2名的竞争中获选,担任翻译,同时业余就读上海东吴法学院。1948年,由《大公报》派往香港。10年后,进入长城电影公司当编导,仅一年余,执导《王老虎抢亲》,编剧《绝代佳人》等,共10多部电影。

1959年,创办《明报》。此间,除日理报业繁杂事务外,一手写小说,一手写社评。先后问世的14部武侠小说和20多年如一日的每天一评,何止是以高产惊人,更以其艺术感染力与精辟独到的理论思想而令人叹服。《明报》被香港各界誉为第一大报,也是国际上的中文大报。

上述不乏传奇色彩的经历,在采访中,金庸的叙述却是极为简单而平淡的。幸好我曾翻阅过不少资料,方得补充以飧读者。

别有系人心处

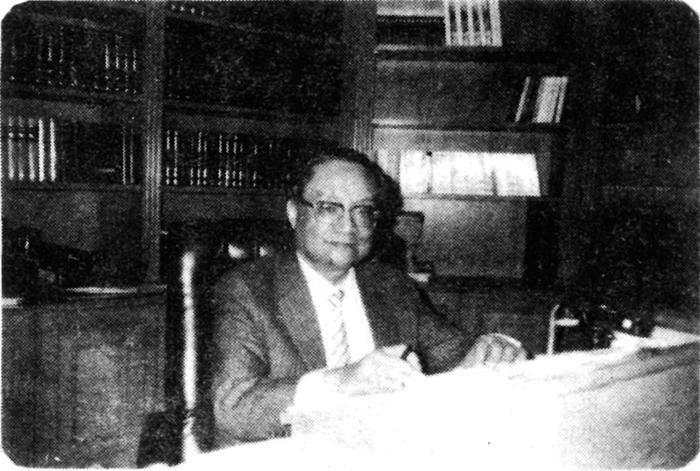

金庸在办公室接受采访

“能否谈谈您的创作初衷?”面对金庸宽厚而随和的微笑,我的提问竟有点熟不拘礼了。

但他毫不介意,有问必答:“那时在《大公报》晚报当副刊编辑,副刊需要小说,便以家乡的一个传说铺衍成第一部长篇《书剑恩仇录》。当初,也没什么初衷,只是自己喜欢写,读者喜欢看,便一章章连载下去了。”回答,意外的简朴,但却坦诚,真切。

据《金学研究集》发行人撰文所言:自陈世骧教授以降,许多学者、评论家都渐渐看出《金》作“点只武侠咁简单”,这些小说实在“别有系人心处”(曾昭旭教授语)。

那么,“别有系人心处,指的是什么呢?”

“他们是将我的小说当文学研究了。”他谦恭地抿笑而答:“大概指作品的是非观念强;宣扬了见义勇为、舍己为人的道德观和对爱情坚贞、忠于友情等传统美德;同时,以主人公历尽磨难而终成大业的例子,鼓励人们坚韧不拔地为理想而奋斗。讲了些做人的道理和一个人对社会应有的责任感。”

面对金庸如此轻描淡写的介绍,眼前油然泛起《金学研究集》中有口皆碑的评述。有说,金庸武侠小说的优点,不只在情节的曲折离奇,更在于以活现的人物完全操纵读者的情绪。有说,《金》作以独特而直接的方式表达感情与斗争,文笔精美,大场面挥洒如神、细节描写精致入微。又如著名社会学家金耀基说:我相信,能把中国过去的小说、文学材料,运用这样自如者,说句广东话,查先生是“拥玫”(即没人比得上的意思)。更有趣的是,有人发现将他14部小说的题首连缀,成为一付对联:

飞雪连天射白鹿

笑书神侠倚碧鸳

显然,写作当初作者本无意而为,但竟天然浑成。

历史的补偿

令人庆幸的是,据先生透露,他的36册作品集,不久将由中科院艺术出版社陆续出版。这么说,这些“拥玫”的佳作也可使内地读者大饱眼福了。尽管,家乡人、中国人未能先睹为快,但终究还是得到了历史的补偿。看来,文学批评家林以亮的断言是绝无夸张之意的。他说:凡有中国人、有唐人街的地方,就有金庸的武侠小说。事实上,世界各处都有着金庸的读者和崇拜者。例如,美国便有许多华人学术界组织了金庸学会。当我了到解,不少香港人和外国人都是由金庸之名而识得浙江潮时,作为仅从一部《射雕英雄传》识得金庸的浙江人,未免歉憾不已了。

“您的小说,为什么会产生如此强烈的艺术感染力呢?”许是歉憾甚浓之故,我探究心切地问。

“谈不上艺术感染力,”他呷了口咖啡,用平稳的语调说:“只是写得比较认真,报上连载后,又花了几年时间修改。不取闹,以娱乐性较强的武侠小说的形式,去展现严肃的主题――人生的意义和价值。在文字和情节上,力求古代人与古代意境的逼真、和谐,也就是古味吧。再则,便是把握武功写实与夸张的尺度。”

说起中国著名气功大师严新曾以为金庸身怀奇功而登门拜访一事,我不由朗声而笑。其实,凡读过金庸小说中活灵活现的奇功绝技的描写,谁都会沉醉于他超常的想象力而误以为真的!

换一副脑筋

金庸,不仅武侠小说卓然成家,且以社评称著遐迩。短短数百字,知识丰富,见解卓越,有战略,有战术,常显先见之明,表现出锐利的新闻眼。

一个人能同时跨越小说、新闻两座山脊,其奥妙何在?我好奇地问。

“习惯了。20多年来,天天如此。下午写一章小说,晚上写一篇社评。”

哗!这说来轻巧而着实艰难的交叉创作,令我惊叹失声。“有那么多时间?能如此神速吗?”我疑惑地问。

“做你喜欢做的,有意义有价值的事,自然会找到时间,也总能办到。”语气,依然朴实无华,似一幅全无衬托与渲染的白描,勾勒出一位勤奋而坚韧的天才。

小说是一种美的艺术虚构,新闻是客观真实的写生,何以能得心应手地交替进行?何况,转换在昼夜之间。

“很简单,换一副脑筋。”学养极深的良师总以最浅显的比喻启示于人,他说:“譬如,我们每个人都有过这样的经验,上中学时,第一堂数学,第二堂语文,接下去是英语,而后又上历史,不就是在不断转换一副脑筋吗?”

我释然而笑,咀嚼着这个熟谙而从未领悟的诀窍。

同样,金庸无时不在关注着祖国的历史变迁,而常常换一副脑筋,以敏锐而独特的思维去从事创作。例如,文革期间创作的《天龙八部》和《鹿鼎记》等,自然流露出反对个人崇拜的倾向。文革后期,又将研究重点转向哲学与佛学。不过,换一副脑筋,谈何容易!

“为什么去钻研佛学呢?”

“你瞧,我写社评,那是写真的;写小说,那是写美的;而佛学,是揭示善的。真、善、美,才是一个人完整的精神追求。”

八个字,耐人寻味

不知不觉,拘谨的问答式气氛,被先生博学多才的随谈所融化。他饶有兴味地谈到了自然科学与社会科学的本质区别;谈到追求长期价值的艺术探索;也谈到了对中国当前举世瞩目的改革满怀信心。

而今,金庸已无暇执笔小说创作及撰写社评了。作为基本法起草委员会成员,他肩负着格外重大的历史使命。他全身心地投入其中,用那颗赤诚而睿智的心去焊接1997,这个年深月久的历史缝隙。

原来,无论从文学或者新闻的角度去仰视这位硕果累累的名人,都难免有失偏狭之嫌。望着先生年过花甲却依然精悍过人的身姿和那敦厚、含蓄的笑容,其魁伟、矫健、凝重,令人肃然起敬。

采访之余,先生特为《嘉兴报》题书:“有容乃大,无欲则刚。”并解释“容”即容纳各方意见;“欲”则泛指一切不正当的私欲。

趁先生题词之际,匆匆一瞥这间60多平方米的书房,书橱围壁,藏书极丰,俨然一个小型图书馆的气派。可见其兴趣广泛、学识渊博于一斑。

临别时,先生捧出他的第一部小说《书剑恩仇录》赠送予我。几多勉励,几多厚望,全在不言之中。

我蓦然顿悟:“有容乃大,无欲则刚”何啻是为《嘉兴报》而题?此间,道出了多少为人、做事之本!

故藉此为题,奉献读者。

部分图片由夏辇生提供

记者:许金艳 戴群

编辑:戴群 许金艳

责编:邓钰路