读嘉

独家视角 读嘉呈现

“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,他以15部闳中肆外、地负海涵的小说,编织出一个斑驳陆离、异彩纷呈的武侠世界,“有华人的地方,就有金庸小说”,成就无数人的武侠梦。

1924年3月10日,金庸生于海宁袁花镇,1948年移居香港。这位少年离家的武侠宗师,称霸“江湖”,然而,山高水长,他念兹在兹的还是那个故乡,是那江南的烟雨,“如果你到过江南,会想到那些燕子,那些杨柳与杏花,那些微雨中的小船”。

在金庸的武侠宇宙中,在那汪洋恣肆、才情纵横的叙写中,无不流露出浓浓的故乡情。

聚焦金庸“武侠江湖”中的故乡,除了海盐南北湖鹰窠顶、崇德县(今属桐乡市)等少数地方,大多不离那一江一湖——

南湖的烟雨,轻柔缠绵、宁静包容,这是金庸的乡愁所寄,滋养着他的浪漫柔情、谦仁平和,也给了他“有容乃大,无欲则刚”的侠骨风怀。

奔腾的钱塘江,浩浩汤汤,这里是金庸梦里的故乡,诗书传家的家族门风孕育了文化底蕴深厚的金庸,滚滚东逝的潮水激荡着他“中国民气,至大至刚”的家国大义。

金庸影视剧中的嘉兴

<<< 左右滑动查看更多 >>>

一湖

南湖烟雨中的侠骨柔情

嘉兴,是少年金庸离开家乡袁花镇的第一站,也是他闯荡江湖迈出的第一步。

1936年秋,以第六名考入浙江省立嘉兴初级中学(嘉兴一中),在这里,他不仅得遇王芝簃、章克标等名师,还结识了对他帮助颇多的校长张印通。

南湖(鸳鸯湖)畔的嘉兴城,成了游子金庸的思乡坐标,也成了他武侠江湖中重要的时空场域。

这里是“侠之大者,为国为民”的郭靖故事一个最为重要的场景,是《射雕英雄传》情节起承转合的“神经中枢”。

无独有偶,这里也是自幼在南湖畔游荡的“神雕大侠”杨过故事的起点。

两人(完颜洪烈和包惜弱)到了嘉兴府。那是浙西大城,丝米集散之地,自来就十分繁盛,古称秀州,五代石晋时改名嘉禾郡,南宋时孝宗诞生于此,即位后改名嘉兴,意谓龙兴之也。地近京师临安,市肆兴旺。

在《射雕英雄传》开篇,嘉兴府就出场了,寥寥数笔,展开了一幅南宋嘉兴画卷,金庸先赞家乡人物不俗,“温雅,贩夫走卒,形貌亦多俊秀不俗”,再“夹带私货”跟大家讲了一段流传在家乡的《越女剑》传说。

在金庸的娓娓道来中,有多少人因此认识了嘉兴,并对之心向往之?“铁杆金粉”阿斐大侠不就是为此来到嘉兴吗?或许在我们不知道的地方,因为金庸,嘉兴迎来一个又一个的“追光者”。

烟雨南湖

南宋时的嘉兴,的确如金庸小说描绘的那样,地处京畿之地,南北交通往来之所,海上贸易昌盛,经济发达,地嘉人兴,迎来了城市发展的一个高潮。当时,衣冠南渡的世家大族在这块风水宝地落地生根,文人墨客频繁往来。

“鸳鸯湖边月如水,孤舟夜傍鸳鸯起”,或许鸳鸯湖的温柔包容也能涤荡出人们内心的柔情。900多年前,两度在杭州任职的豪放派大文豪苏轼,写下了如水浪漫的鸳鸯湖名句。

温柔的江南水,温柔万物,潜移默化地滋养着一方水土的文脉,绵延千年。

800多年后的少年金庸,在嘉兴求学时,大约也和朋友们一起游过南湖,看过湖畔如斯美景,听过文人泛游雅集的佳事。虽然此时南湖沧海桑田,已不再是苏轼时期的鸳鸯湖,而是滮湖,但并不妨碍南湖刻印在金庸心中的符号意义。

所以,《射雕英雄传》里,借着“久慕南朝繁华”的大金国六王爷完颜洪烈之口,游子金庸将心中的南湖好好地描述了一番:

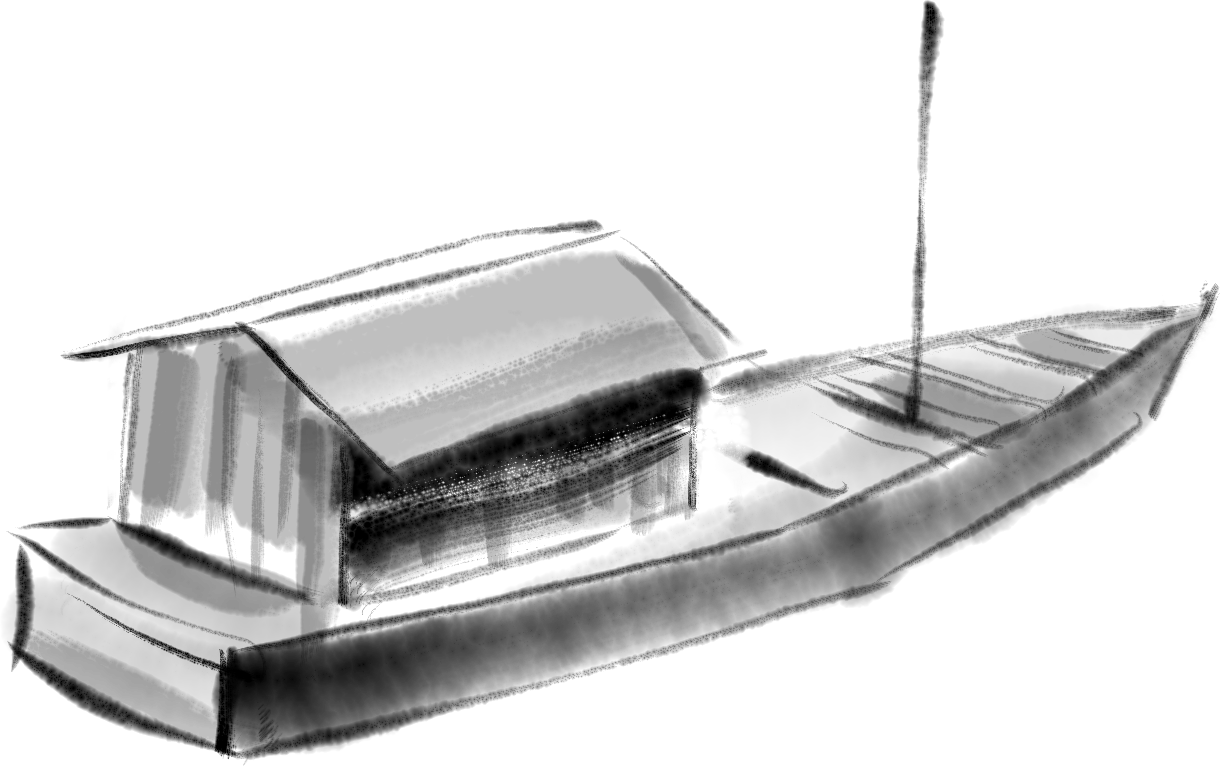

湖面轻烟薄雾,几艘小舟荡漾其间,半湖水面都浮着碧油油的菱叶,他放眼观赏,顿觉心旷神怡。

他还让《神雕侠侣》的故事从这里开始:

一阵轻柔婉转的歌声,飘在烟水蒙蒙的湖面上。歌声发自一艘小船之中,船里五个少女和歌嘻笑,荡舟采莲……

1992年12月,离家44年后,金庸应邀回乡参加母校嘉兴一中90周年校庆,他重游南湖和烟雨楼,挥毫写下“旧地重游,烟雨如旧”。

烟雨南湖

这一湖烟雨,或许他从不曾离开。

这里永远是金庸心中江南顶顶好的去处,也是风雅至极的地方。

于是,金庸便让群侠到此“雅聚”:

彭连虎说道:“中秋佳节以武会友,丘道长真是风雅之极,那总得找个风雅的地方才好,就在江南七侠的故乡吧。”丘处机道:“妙极,妙极。咱们在嘉兴府南湖中烟雨楼相会,各位不妨再多约几位朋友。”

明末清初的史学家、文学家张岱在《陶庵梦忆》中说,“嘉兴人开口烟雨楼,天下笑之,然烟雨楼故自佳”。这座五代时吴越王钱镠之子钱元璙在鸳鸯湖畔(今西南湖与南湖交汇处)修建的江南名楼,自古以来就是嘉兴人心中的城市地标。

金庸不愧是嘉兴之子。烟雨楼在《射雕英雄传》中几成标志,他将《射雕英雄传》中最重要的事件“宋金武林大战”约在烟雨楼,在后文中一提再提;《书剑恩仇录》中,“鸳鸯刀”骆冰爱侣被捕,两人美好的记忆也是新婚后第三日,“夜半在南湖烟雨楼上饮酒赏雨”。

烟雨楼

金庸晚年曾在接受媒体采访时说,“如果一个人离开家乡很久,在外边住的时间一长,对故乡怀念的感觉就越深。”

《射雕英雄传》是金庸提及家乡最多的一本小说,最初连载于1957年至1959年,那时距离1948年离乡远行十载春秋。或许,那时的他思乡日甚。

醉仙楼在南湖之畔,郭靖来到楼前,抬头望去,依稀仍是韩小莹所述的模样。这酒楼在他脑中已深印十多年……苏东坡所题的“醉仙楼”三个金字仍擦得闪闪生光。

东坡居士是否题写过醉仙楼匾额,并不重要,离家十载的金庸,大概只是借着郭靖之口说出他对家乡的思念,“脑中已深印十多年”。

此时,当他想起家乡的景、家乡的物,仿佛带着“情人”般的眼光,万物皆可爱。

南湖名产绿色的没角菱,让人垂涎欲滴:

菱肉鲜甜嫩滑,清香爽脆,为天下之冠,湖中菱叶特多。其时正当春深,碧水翠叶,宛若一泓碧琉璃上铺满了一片片翡翠。

嘉兴粽子让杨过一面吃,一面喝彩不迭:

甜的是猪油豆沙,咸的是火腿鲜肉,端的美味无比。

少年金庸所经历、所看到的那些南湖地理风物,都化作他笔下诱人的存在,落笔之时,远离故土的金庸难道也在“望梅止渴”吗?

他借着初来乍到的金国六王爷之口,为家乡名果槜李点赞:

李子甜香如美酒,因此春秋时这地方称为槜李。当年越王勾践曾在此大破吴王阖闾,正是吴越间的来往必经之地。

槜李又名醉李,嘉兴名果。地以果名,春秋时,嘉兴就因此被称为槜李。1992年,金庸第一次回乡,在为嘉兴题字时,开头就提到槜李,“槜李古邑文化之邦,吴越分界嘉禾呈祥”。

相传,槜李名果与西施渊源颇深,是西施见之思乡的越国特产。

金庸大约是在西施的乡愁中,想念着他的家乡。他确实对槜李念念不忘,小说写完二十年,还给他的老同学、嘉兴籍著名园艺专家沈德绪写信,“嘉兴的槜李到底还在不在?”于是沈德绪就给他的嘉兴弟子陆其华布置了作业:寻访槜李。陆其华花了半辈子的时间研究和恢复槜李种植。

《神雕侠侣》剧照杨过吃粽子

金庸六次回乡

南湖畔,嘉兴城,杏花春雨的江南,这里有着秀美的水,好吃的物,柔情的人。

金庸是念旧的人。1992年,他在嘉兴一中以一首小诗回忆乱世求学的经历,字里行间都是对母校的感恩,“母校如慈母,育我厚抚养”“感怀昔日情,恩德何敢忘”,他不止一次说,“张印通校长是我恩师,我一辈子忘不了”。他捐赠1万元港币为张印通建造铜像,2003年第五次回乡参加金庸小说国际研讨会期间又返回母校,在张印通铜像前,三鞠躬,情难自控,失声痛哭。

金庸也将这份感恩反哺给他成长并深爱着的这座城市。

1992年后的六次返乡中,他一次次为家乡企业投资数百万美元。

他只要有机会,都要去看一看家乡的学校。嘉兴一中、嘉兴高专(嘉兴学院)、海宁市袁花镇中心小学、海宁市高级中学、海宁宏达中学等都留下他的足迹。

他为家乡的教育尽自己的力量。1992年,他亲自为捐建的嘉兴高专(嘉兴学院)金庸图书馆奠基;同时,海宁市政府落实祖屋房产政策的1.64万元补偿款被他捐赠给母校袁花镇中心小学建立图书室;1994年4月4日,他捐款6万元港币作为嘉兴一中奖学基金。他不止一次以“大师兄”的身份,与家乡的学弟学妹们见面交流,作讲座、演讲。

正如他为金庸图书馆的题字,“感我桑梓,锡以嘉名,愿尽菲薄,助振斯文。”

你看,无论是大侠如郭靖、乔峰,抑或是亦正亦邪如杨过、令狐冲,甚至是不走寻常路的韦小宝,他笔下的人物,都与他一般有一个重情重义的底色。

金庸回乡开心得像个孩子

南湖的烟雨,宁静包容,不仅给了他脉脉柔情,也承载着他的铮铮侠骨。

他让丘处机和“江南七怪”,这些侠肝义胆的豪杰在这里相遇,许下十八年之约。为了一个承诺,“江南七怪”远走漠北,寻找郭靖,他们虽然没有顶级的功夫,却在幼小的郭靖心中,种下“为国为民,侠之大者”的种子。

这座城和那个波澜壮阔的时代,也让“家国大义”的火种在少年金庸心中深深扎了根。

1937年,全民族抗战爆发,江南成了战火弥漫之地,金庸随着学校辗转流亡。1940年,身怀赤子之心的金庸发表文章,讽刺阻止师生抗日的国民党派驻的训导主任沈乃昌为“眼镜蛇”,差点被开除,幸亏校长张印通多方斡旋,转学到衢州一中。

正如“金学”研究者阿斐大侠在《大侠的南湖情》中所说,“南湖畔的求学与流亡,给了他少年的成长,伴随他一生的坚守。”他认为抗战的大背景下,一切吟风弄月、缺乏战斗精神的思想都不可取,他以强烈的民族意识在《明报》书写社论,为香港回归多方奔走、殚精竭虑,“延续了这份侠义的薪火”。

赤子乡情,如南湖烟雨,聚散有期,心心念念。

一江

钱江潮涌中的家国情怀

海宁袁花镇赫山房(今新伟村)是金庸的出生地,在1936年秋天考入浙江省立嘉兴初级中学(今嘉兴一中)之前,他一直生活在海宁。

海宁此地有怎样的气象?

可见文脉昌盛。海宁陈氏称“海内第一望族”,有“一门三阁老,六部五尚书”的美誉;海宁查氏有“一门十进士,叔侄五翰林”的佳话,清康熙帝御赐对联:“唐宋以来巨族,江南有数人家。”

可见钱江潮涌。孙中山先生曾题:“世界潮流,浩浩荡荡。顺之则昌,逆之则亡。”

金庸在浩荡潮声、深厚文气中长大,必受此气象的熏陶与浸染。

1931年,金庸就读于村口巷里十七学堂,好读书,常看《儿童画报》《小朋友》《小学生》等书刊。小学期间,读到武侠小说《荒江女侠》《江湖奇侠传》《近代侠义英雄传》,日渐痴迷,侠义之心渐生,也为他今后踏上武侠小说创作之路埋下种子。

在海宁县立袁花中心小学求学期间,他的文章常被当作范文在课堂上诵读,并被启蒙老师陈未冬推荐、刊发在好友编发的《诸暨民报》上。不仅如此,他还参与五年级级刊的组稿、编辑,从半月一期到一周一期,再到两三天一期,编报的经验亦有所积累。香江一代报业巨子与报纸的缘分,最早或可追溯于此。

金庸参观海宁的学校

深受家族门风影响的金庸打下良好文学基础。当他拿起笔,第一次写《书剑恩仇录》,选择了家乡海宁这个符号,将视角对准了诗书传家的望族海宁陈氏。

陈家洛是海宁陈氏后人,以陈氏为背景的乾隆身世之谜,是故事的主要线索,海宁陈阁老宅,是金庸笔下的著名点位。

陈阁老宅始建于明代晚期,是清代名臣陈元龙的故宅。1762年,乾隆南巡,驻跸于此,赐名安澜园。金庸在《书剑恩仇录》中写道:

陈家洛到得家门,大感诧异。他祖居本名“隅园”,这时原匾已除,换上了一个新匾,写着“安澜园”三字,笔致圆柔,认得是乾隆御笔亲题。旧居之旁,又盖着一大片新屋,亭台楼阁,不计其数。愕然不解,跳进围墙。

在《书剑恩仇录》中,金庸将乾隆皇帝描写为汉人海宁陈家之后,将乾隆皇帝是汉人的传说推上了高峰。在后记中,金庸明确指出“历史学家孟森做过考据,认为乾隆是海宁陈家后人的传说靠不住”,阿斐大侠曾作文说,“历史传说却恰恰是小说家的最爱。演义小说传播胜过正史是历来传统,《三国演义》的‘尊刘抑曹’就是明证。”

巧合的是,封笔之作《鹿鼎记》,金庸又回到海宁,回到他的家族,同样诗书传家的望族海宁查氏。

《鹿鼎记》开篇,金庸就写了清代第一大文字狱庄廷鑨明史案。这是查氏遇到的第一次文字狱,书中的查伊璜就是查氏先祖查继佐。

海宁查氏曾两度陷入文字狱。

明史案后几十年,雍正四年(1726),江西科场试题“维止”案,给海宁查家带来毁灭性打击。查慎行、查嗣瑮受胞弟查嗣庭的牵累,查氏家族由盛转衰。

金庸在第一回加了很长的“注”,讲述这段家族历史,特别提及“本书五十回的回目都是集查慎行诗中的对句”,阿斐大侠将之视为“小说史上的别出机杼”,其中蕴藏更多的是家族文化与精神传承。

钱江潮起潮落,这是金庸小说一个特殊的象征符号。

金庸小时候喜欢看潮,据说还曾在盐官的海塘边露营,枕着涛声入眠。

《书剑恩仇录》中,他以“千军岳峙围千顷 万马潮汹动万乘”作回目名来描写钱塘潮:

只见远处一条白线,在月光下缓缓移来。蓦然间寒意迫人,白线越移越近,声若雷震,大潮有如玉城雪岭,自天际而来,声势雄伟已极。大潮越近,声音越响,真似百万大军冲锋,于金鼓齐鸣中一往无前……

大潮汹涌之势、澎湃之貌,跃然纸上,潮声宛如已在耳畔。少年金庸看过的大潮,都落入笔端。或许他也曾拖着妈妈的手来到海塘边。

(陈家洛)回忆儿时母亲多次携了他的手在此观潮,眼眶又不禁湿润起来。在回疆十年,每日所见尽是无垠黄沙,此刻重见海波,心胸爽朗。

《书剑恩仇录》里,陈家洛“披襟当风,望着大海,儿时旧事,一一涌上心来”,这何尝不是金庸的自白,他将离乡别井的追忆和对母亲的思念都寄予在潮水中。

陈家洛呜咽道:“我真是不孝,姆妈临死时要见我一面也见不着。”又问:“姆妈的坟在哪里?”瑞芳道:“在新造的海神庙后面。”陈家洛问:“海神庙?”瑞芳道:“是啊,那也是今年春天刚造的。庙大极啦,在海塘边上。”

时代悲欢与个人命运不可分割。

1936年7月,成绩年年是班上第一名的金庸,从海宁县立袁花中心小学高小毕业,同年秋天,考入浙江省立嘉兴初级中学就读。

然而,好景不长。

1937年,全民族抗战爆发。金庸随学校撤退,辗转各地,最终在丽水碧湖镇继续学业。11月,日寇登陆杭州湾,12月底海宁沦陷。查家祖宅、钱庄被烧毁,全家逃过钱塘江。金庸祖母黄氏、母亲徐禄以及幼弟在逃难途中离世。

金庸借着陈家洛的哭,怀念母亲与故乡,他何尝不是借陈家洛来写他的家,他的国?

时代浪潮翻涌。钱塘江奔流不息,涤荡着青年金庸闯荡世界的心灵。

1948年,金庸移居香港,从此以后,江风潮雨入梦来,故乡注定成为金庸一生的回望与精神的底色。在他心中,钱江潮的涛声依旧。

金庸在盐官观潮

再与故乡重逢,已是44年后。1992年到2008年,金庸六次返乡,只要有机会,他都要去盐官看看伴随他成长的钱江潮。

1996年11月,首届金庸学术研讨会在海宁召开,会议期间,他赴盐官观潮,并参观海神庙、陈阁老宅,还设宴招待与会的十余名专家、学者。次年9月,金庸与诺贝尔物理学奖得主杨振宁、爱国企业家查济民又一次来到盐官,他们满载着时代浪潮与个人奋斗的精彩故事,恰如这“壮观天下无”的钱江潮。

金庸将自己的思乡之情,对家乡后生的希望都融入这一江潮水之中。

1994年4月5日,金庸二度返乡时,为海宁市高级中学题写“行见人才如潮自此涌出”,对家乡后生怀抱期待。2008年9月他最后一次回乡,参加金庸小说国际学术研讨会,在钱塘江畔,他亲自为金庸书院奠基。其间题字数次,他为钱江潮题“天下奇观”,为即将启用的同济大学浙江学院题“同施同济 猛进如潮”,心中期许,跃然纸上。

金庸题字“天下奇观”

少年聪慧,饱读诗书;青年豪情,担起道义文章;中年壮志,撑起“报业巨子”“武林文宗”之名;暮年报国,参与起草《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。金庸从家乡海宁出发,泛游祖国山川和恢宏历史,以天纵才华构建出磅礴的艺术宇宙,在无数鲜活落地的人物创造中,弘扬“侠之大者,为国为民”的高尚情怀。

金庸成就了自己,也照亮过每一个少年的英雄梦。

侠义不朽,如钱江潮涌,浩荡千年,日日夜夜。

金庸

“江湖”今何在

杏花春雨江南,书中数载乡愁。

故乡,是一个美好的字眼。金庸晚年曾说,“有时回忆小时候在这里的生活,有一些是很美丽的。总想,老了,再回到这个地方来住。”

金庸最终没有机会再回家乡居住,但家乡却处处留下他的影子,家乡人一直记得他。

金庸为金庸书院奠基

钱塘江北岸的袁花镇东面,一座不大不高的“龙山”脚下,坐落着一座三进的大宅子,门前的影壁上,是冯其庸写的“金庸旧居”四字。袁花镇新伟村(赫山房)是金庸的出生地,但宅子在上世纪50年代衰败,1998年,海宁决定重修赫山房。如今,粉墙黛瓦的旧居,依然静静地陪伴着家乡人和那些喜爱他的金迷们。

金庸书院是另一处金迷的集聚地,这座江南庭院,面朝春熙路,背靠钱塘江,坐观潮起潮落。这是2008年初由海宁市政府筹划,金庸大力支持并亲自奠基,参照清朝最负盛名的经学家阮元在盐官创办的安澜书院建造,2010年9月22日落成对外开放。

1994年,嘉兴市人大常委会授予关心嘉兴经济建设、对嘉兴文化教育事业作出重大贡献的查良镛先生为“嘉兴市荣誉市民”。1996年11月,首届金庸学术研讨会在海宁召开,此后,嘉兴以及海宁多次举办金庸国际学术研讨会,汇四方学者,论剑南湖、钱江之畔。

这两年,袁花镇更是投资1.05亿元,以“花溪侠影,舟陌时光”为主题,依托武侠路、新袁路、硖尖公路、虎啸路、新长路,打造“花溪侠影”美丽乡村风景线,全长6.8公里。

就在金庸99岁生日(3月10日)这天,中共海宁市委宣传部、海宁市社科联、海宁市文联联合举办鹿鸣鼎新——金庸《鹿鼎记》版本、篆刻、书法主题展。

嘉兴人更是从未忘记这位乡贤,他们自发举办各种讲座、展览等纪念活动,嘉兴五四文化博物馆一直致力于金庸及海宁查氏的资料收集、挖掘与研究,“铁杆金粉”阿斐大侠从金庸迷弟一步步转变为“金学”研究者,举办直播、讲座、展览等,致力于全方位宣传金庸。

明年是金庸的百年诞辰,各方都在摩拳擦掌。大型人文纪录片《大师金庸》正在摄制中。

金庸参加在海宁举行的学术研讨会

“沧海一声笑”,金庸大笑一声,潇洒离场,给我们留下说不尽的江湖故事、侠客豪情。那么,嘉兴,这个金庸“江湖”中独特的存在,又该怎样续写金庸的“江湖”故事呢?

或可结合嘉兴城市书房建设,利用多媒体手段,打造权威的金庸版本馆,包括金庸小说、社论、散文等作品,也包括改编影视剧等,打造升级版的“金庸图书馆”。

在这里,可以持续定期举办金庸小说学术研讨会、读书会、发行馆刊、名家讲座、直播等活动激发活力,也可以开展话剧、舞台剧、剧本杀等多媒体互动,沉浸式体验金庸武侠世界,使之成为全球金迷的文学打卡地。

今年,西安大唐不夜城火爆出圈,沉浸式传统文化的“体验穿越”对游客有着无比的吸引力,金庸的武侠世界无疑是很好的文旅融合题材,如何打造这个超级IP?

有学者提出,嘉兴正在挖掘宋韵文化,是否可以将金庸侠影与宋韵融合,推出金庸宋韵读本,打造主题文旅路线?

试想一下,在南湖畔,或在钱江岸,“武侠汉服秀”、剧本杀、金庸美食节,与皮影戏、灯彩、观潮等宋代盛行的娱乐形式相结合,来一场沉浸式“金庸侠影”的主题游园活动,那种穿越“武侠”平行世界的体验该是如何的让人神往?

或者统筹全市的金庸坐标,将金庸图书馆、金庸书院、金庸旧居、钱江观潮、“花溪侠影”美丽乡村风景线等有机结合,打造金庸嘉兴文化地图,借力金庸擦亮嘉兴名人文化的文旅名片。

资深金迷阿斐大侠也提出一个全方位展现金庸的设想。希望通过图片、文献、版本展,视频、影视剧展播,武术舞台剧、掼牛、江南船拳展演等活动多方面展示文学大家、武侠宗师、新闻报人等多重身份下的金庸之路以及他心怀家国、情系桑梓的家国之路,深入挖掘嘉兴独特的金庸元素,形成名人文化的叠加效应,通过露营、食神大赛、影视展播、沉浸式快闪、征文、演唱会等线上线下活动,嫁接美景、美味、美剧、美声等,建设金庸茶馆、金庸剧场、金庸书店、金庸书场等“打卡”地,打造沉浸体验式的金庸武侠场景,成立嘉兴金庸研究会,举办学术论坛、武林大会等,把金庸故乡打造成金迷“圣地”,“金学”高地。

大侠隐逸,“江湖”依旧。

2023年5月5日《嘉兴日报·江南周末》报道

摄影记者:袁培德 李剑铭

摄影:沈达

图片:部分来自读嘉资源库

编辑:陈苏

责编:邓钰路

(感谢阿斐大侠对本文的支持)

-THE END-