读嘉

独家视角 读嘉呈现

“曲径通幽小街景,菜香酒香意浓浓”,行走在梅湾街,仿佛徜徉在上世纪嘉兴城的里弄生活场景,这里的弄堂狭窄幽长,道路曲折有致。弄堂,一开始称作“弄唐”,“小巷称作弄唐,唐就是路”。在嘉兴,“弄堂”与“里弄”时常混用,它是嘉兴民居住宅群常见又自然的生活空间, 密如棋盘的街道布局中,住宅和弄堂唇齿相依,围墙保护了居家私密,围墙外、临门口那一条条狭窄的弄堂,每天重复的纷繁嘈杂,塑造了独具江南韵味的市井文化和民俗文化。

上世纪30年代有人这样描写“弄堂是四四方方一座城,里面是一排一排的房子。一层楼的,二层楼的,二层楼的,还有四层楼的单间或双间房子,构成了好多好多的小胡同房子……到了夏天,到处摆着椅凳,人们团团的聚坐着,尤其是晚上,到处可以看出人浪来。女人们的黑裤(黑香云纱裤子),排列起来……在习习的晚风里,产生了浪漫史和悲喜剧的连环图画。”一到夏夜,弄堂里的居民会把家里的竹榻、躺椅、长凳、草席等搬出来,吊起井水冲洗一番后,就坐下来摇着蒲扇开始乘风凉。而在冬天,老人们搬了藤椅坐到门口孵太阳,目光随着小孩子们在弄堂里追逐打闹而移动;大人们下棋打牌、读书看报;妇女们边织毛衣边聊天;少年们在打弹子、滚铁环、飞香烟壳子;女孩们在跳橡皮筋、踢毽子、跳房子……

在嘉兴的里弄穿越历史,也许会看到朱生豪伏在旧书桌上给宋清如写信,正写到米棚下大清早叫卖的船;听到褚辅成正与亲戚商议,要让金九来这里避难;看到少年汪胡桢在帆落浜前看对岸火车驶过最后一节车厢,才让落日露出了红晕;下雨天,开明女中的姑娘们撑着油纸伞,让笑声洒落在石板路上;沈钧儒堂弟沈耆儒拾级走下河埠的青石台阶,坐下后把脚浸入河水托腮沉思……如果足够凑巧,你会见到吴昌硕与蒲华、沈养和等坐南湖游船,去往放鹤洲看放养的鹤和种植的梅树。沈养和曾住梅湾里,蒲华则住在梅湾东南面小城隍庙附近。吴昌硕晚年画梅,就因回忆“放鹤洲上的梅花和嘉兴的好友蒲华、沈养和先生。”

你可能会在1928年见到张大千闲游放鹤洲,在放鹤洲上,张大千展开宣纸,画了松柏梅花图,题上“岁朝清供”四字,说“秋瑾女侠,英气侠义,在这松柏常青、梅花含香的清水湖边,留下革命的足迹,吾辈今岁来朝拜。”

也可能在1931年见到京剧艺术大师梅兰芳来嘉兴义演“抗金兵”,在南门梅湾戏院(梅湾街70号)演出时,观众人山人海。梅兰芳饰演梁红玉,悲壮而激动人心。演出结束时“抗战救亡,还我河山”的口号声此起彼伏、声声震天。

当时空与光影交错,艺术与市井相撞,嘉兴里弄的风情,在斑驳的乡愁中呼唤着和平的灵感。

“和”氏,纳西族第一大姓,这个承载了中华文化博大精深的字,也是中国哲学很重要的一个概念。艺术家和平在几十年的艺术生涯中秉承基脉,带着少数民族独有的审美天赋,千里走单骑,行进在永不放弃的艺术之途。

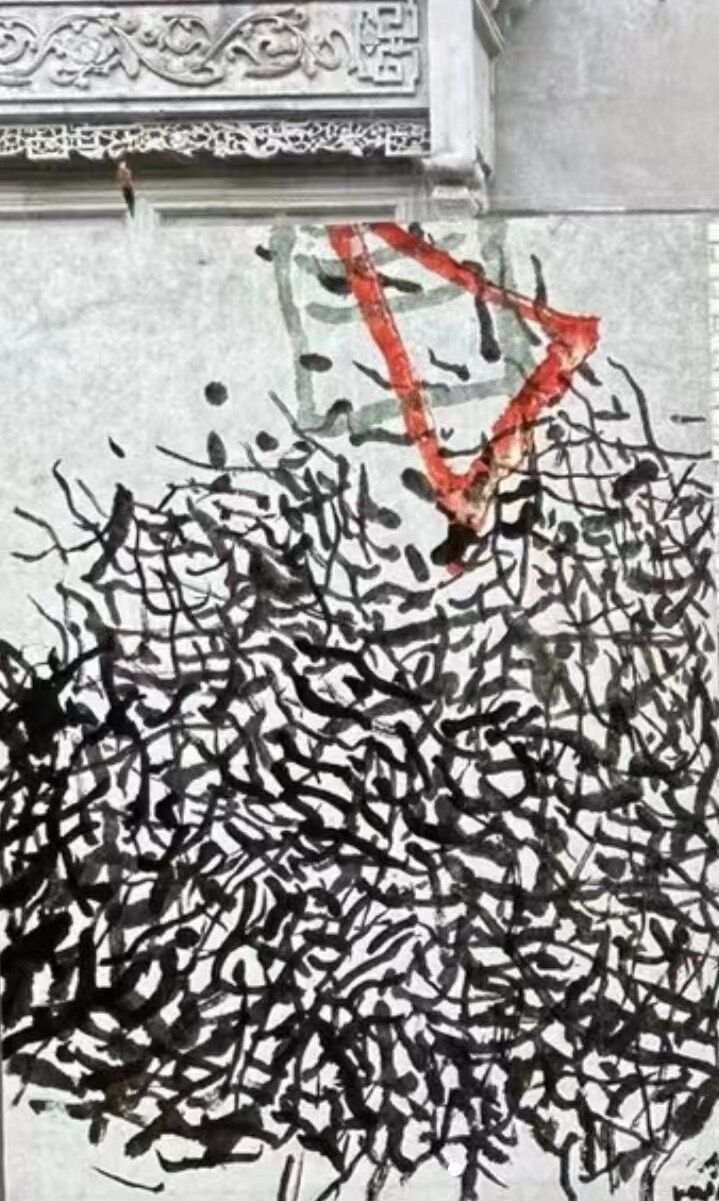

5月30日起,艺术家和平带着他对空间的解构和重构,用浓墨重叠、百转流畅的线条勾勒的作品,来到梅湾街,开始他的艺术个展之旅。和平的作品线条飘逸、形态叠加,仿佛嘉兴的里弄交错咬合、灵动密集;似无形却有相,似无规却有律,像极嘉兴的弄堂错落有致,表面的凌乱与内在的融洽互为表里;飞扬洒脱中又弥漫着沉甸甸的重,呼应着嘉兴弄堂对小城居民润物细无声的造就;画作中笔触的运用、色彩的变化以及对传统水墨的组合、扩展和破坏,就像嘉兴弄堂的生命脉动,在新的时代生发出源源不断的力量。

嘉兴里弄的人文气息,延续着小城的温度,点燃了多元的激情。“百尺红楼四面窗,石梁一道锁晴江;自从湖有鸳鸯目,水鸟飞来定自双。”朱彝尊在《鸳鸯湖棹歌》中描写的西南湖充满野趣,而西南湖岸边梅湾街上沸腾的生活,则闪烁着令人怦然心动的景象。

编辑:周伟达

责编:邓钰路

独家视角 读嘉呈现