读嘉

独家视角 读嘉呈现

“嘉有好书”,搜寻和分享嘉兴撤地建市40年以来的嘉兴好书。

“好书有约”联手嘉兴市文联、嘉兴市社科联、嘉兴市政协文史委、嘉兴市文史研究馆、嘉兴市图书馆、嘉兴市新华书店共同推荐。也邀请读者朋友一起来参与,借助大家的力量,让这些嘉兴好书进入更多人的视野。

如果读者推荐的好书,在“嘉有好书”栏目刊登,我们将送出嘉兴好书一本。来邮:107986329@qq.com。

嘉兴市图书馆地方文献部主任郑闯辉,在向“嘉有好书”栏目推荐《嘉兴市地名志》时说,这本书虽然是内部出版,但在嘉兴撤地建市40年好书里,应该有它的位置。“它客观上保留了20世纪80年代初的地名情况,为现在的地方文化研究提供了一个重要支点。”

郑闯辉在2015年前后看到这本书,因为工作关系,他经常需要查阅地方上的资料。“嘉兴在上世纪90年代以后,变化很大,一些地方拆迁之后,老地名、老地方都消失了,但在这本书里都还是可以查得到的。”

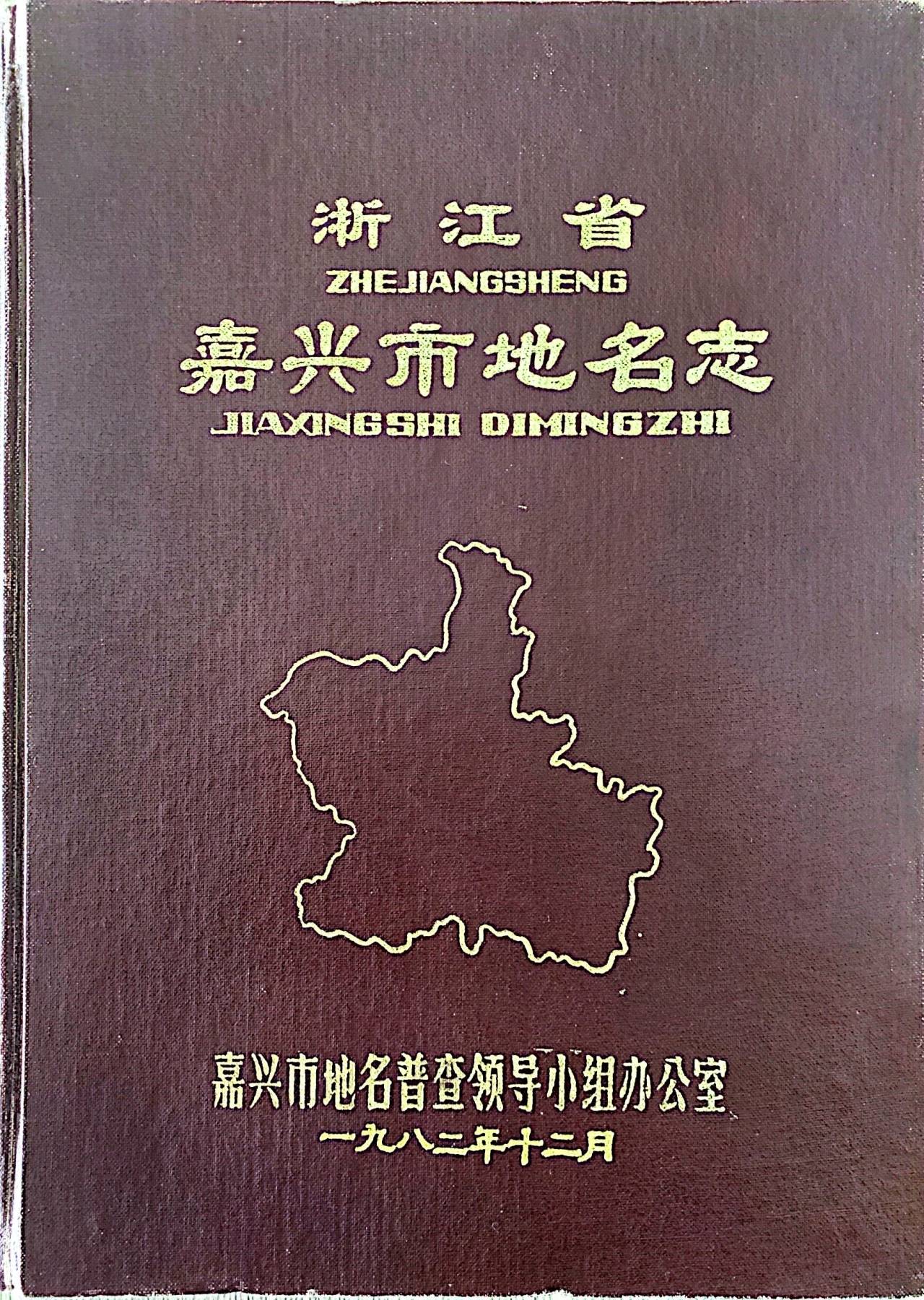

1981年8月,在嘉兴市(县级)第一次地名普查基础上,市地名普查领导小组办公室(简称“市地名办公室”)开始筹备编写《嘉兴市地名志》。书在第二年12月定稿审核付印,但由于当年印刷紧张,推迟到1984年5月26日出书发行,共1850本。与它一起发行的还有《嘉兴市地图册》500本。

“这本书记录了40年前市本级几乎所有的地名资料,包括当年的名胜古迹、街巷、河流桥梁、企事业单位,建筑物、镇村和自然村的现状。”嘉兴市文史研究馆馆员、《南湖区志》主编董雄曾参与编写《嘉兴市地名志》。

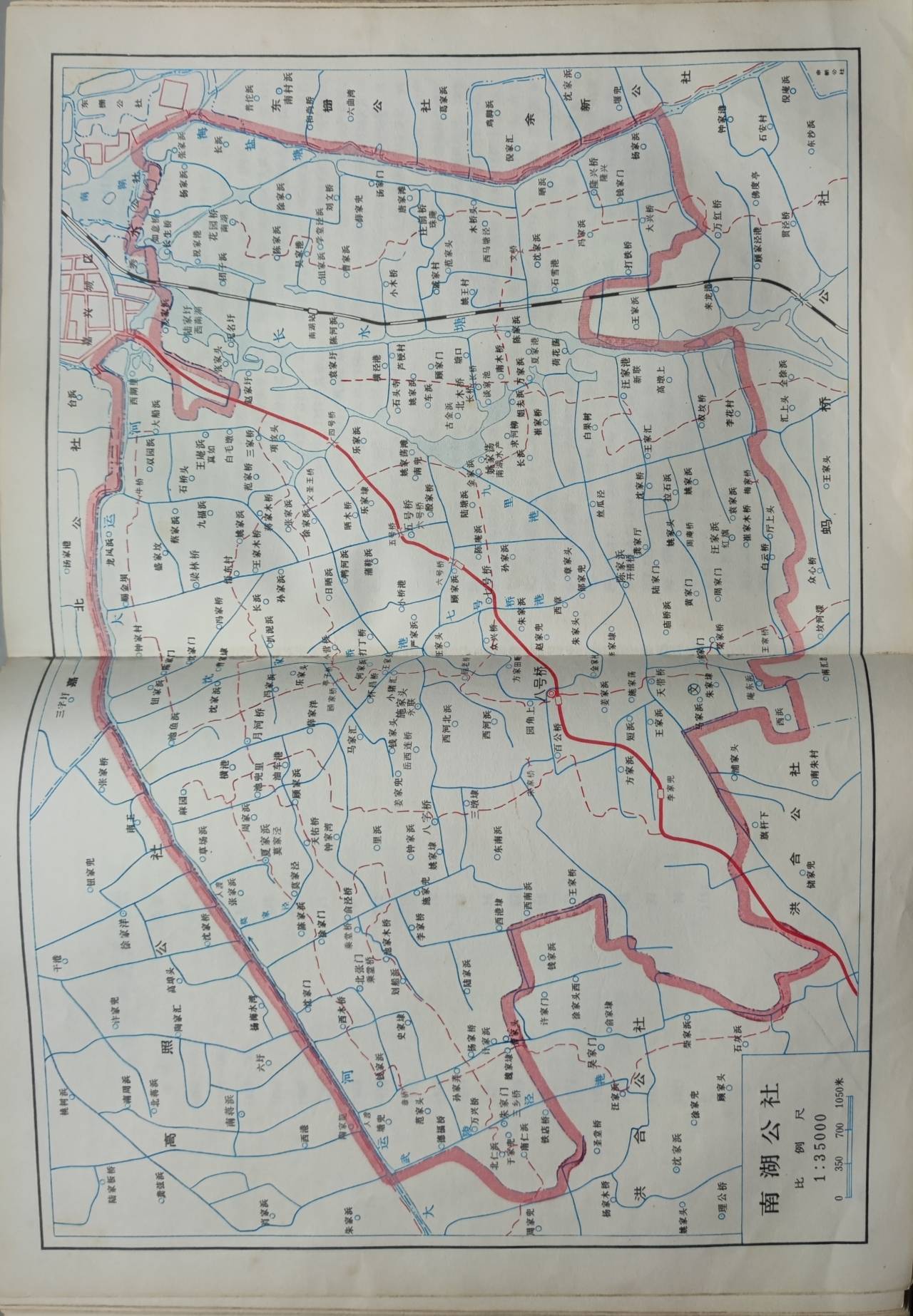

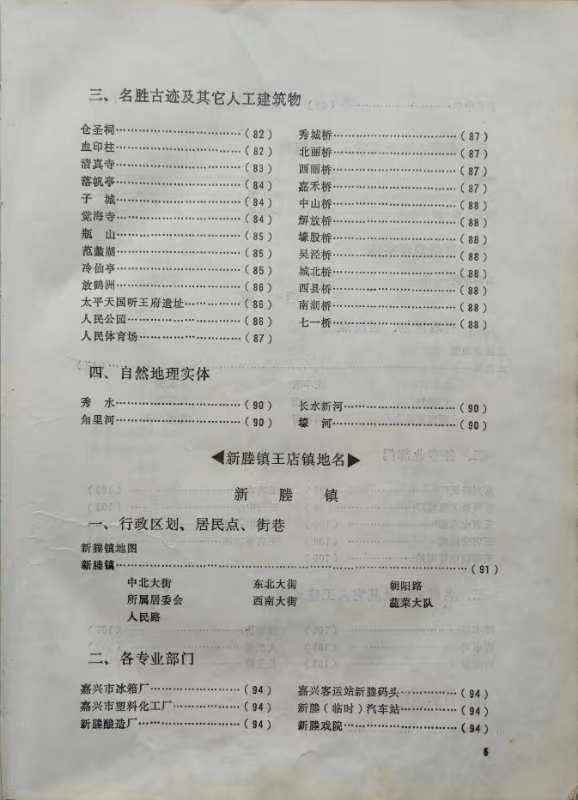

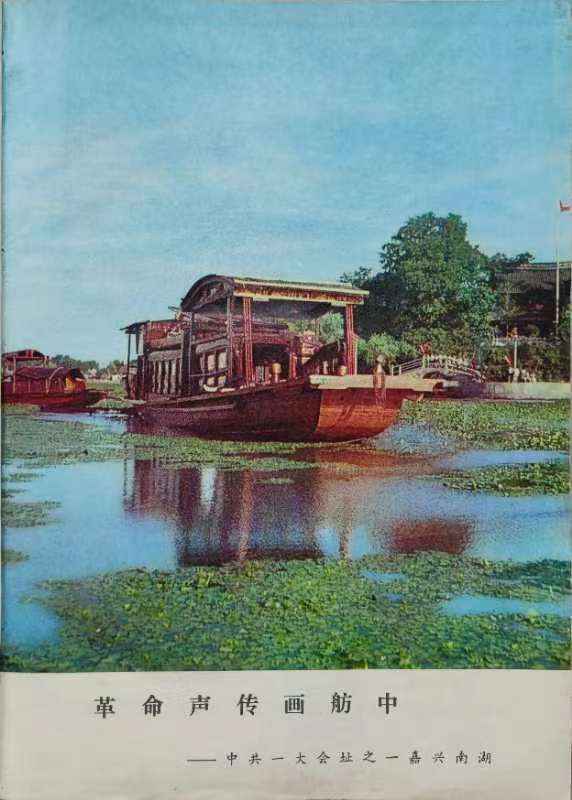

今天,当我们打开这本书,可以看到这本地名志收录嘉兴城区、镇及各公社等行政规划,各类专业部门、名胜古迹和其他人工建筑物、自然地理实体四大类,5000余个标准地名,37幅地图,70幅照片,52万字。

《嘉兴市地名志》不仅是嘉兴撤地建市后第一本地方志书,它也是1949年后嘉兴首部地方史志书籍。

“老史是力主编纂地名志的人。”董雄口中的老史正是史念先生,史念生前曾任嘉兴市志办公室主任、《嘉兴市志》主编,他学识渊博,是研究嘉兴地方史的专家。

1980年11月25日,嘉兴县地名普查工作领导小组办公室成立(1981年4月更名嘉兴市地名办公室,下设文字、表卡、标图3个组)。第二年年初,包括方刘荣、董雄、陆明等在内的21位从各个单位抽来的人员,开启了嘉兴自1949年起首次地名普查工作。“当时方刘荣为地名办公室主任,我编入8个人的文字组,组长是史念,文字组的第一次会议就在明伦堂召开。”

当时史念任嘉兴市(县级)图书馆馆长。他们开会的明伦堂是始建于明代、重建于清同治七年的秀水县学堂,1949年以后一直是图书馆的阅览室和资料室。

“用图书架和阅览室隔开的内间,七八张小桌拼成大长桌,上放一堆古书和线装的府县志。史念双手撑着桌面,身往前倾,一开口便说,你们不要叫我馆长、组长,叫我老史。”

董雄回忆,1981年7月,地名普查进入成果汇总、上报验收阶段,省、市都没有编纂地名志的计划。只是建议可编辑地名成果汇编。“老史疾呼,新中国成立后,嘉兴还没有地方历史文献,地名普查发现和征集的许多地名史料和有关人士提供的宝贵资料,不汇编成工具书十分可惜,这次完全可以在地名普查成果的基础上,以地名为载体编纂出一本地方历史志书。”

地名是一座城市独特的文化符号。嘉兴是中国历史文化名城,已有2000多年的建城历史,在漫长的发展过程中,形成了独特的地名文化。

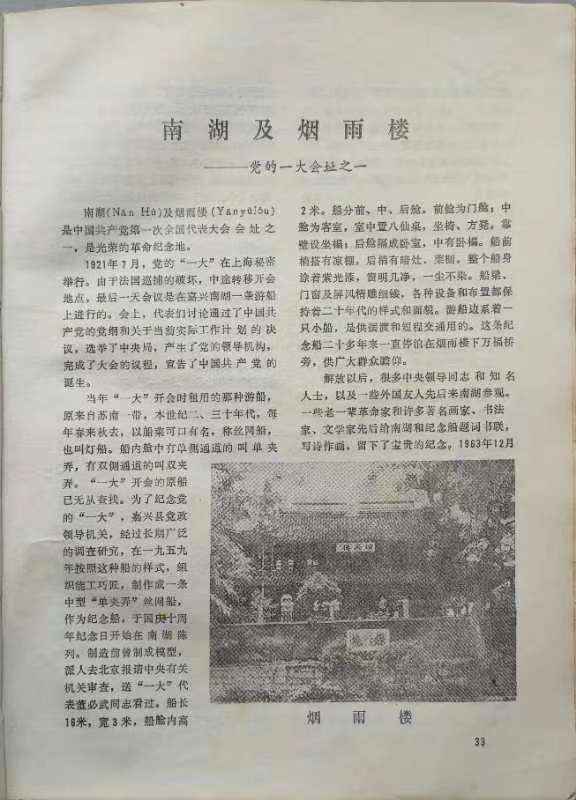

也正是在方刘荣、史念等多位嘉兴地方文化工作者的努力下,当年的地名普查不断查清了嘉兴5750条地名,命名、更名507条地名,还为嘉兴留下一部《嘉兴市地名志》。“在编写地名志过程中,老史承担了主要的编辑工作和几篇大文章的撰写,但他第一个提出不具个人名。老史还千方百计扩充地名内涵和范围,除了增加概况和南湖等文章,还增加企事业单位和自然实体、人工建筑物等文,整本书文字比地名成果多了将近三分之一。”

谈及这本书的价值,郑闯辉谈及,现在还有一些生活在外地甚至国外的嘉兴人后代,回到嘉兴来寻根。有时候没有他们家族的家谱,就只能通过一些老地名,让他们到以前这些村所在的地方去问问,去感受一下,看是不是能了解到更多的线索。“那个时候正式出版一本书是很难的,能把印刷费凑起来,能正式印出来,已经算是很不容易了。”

在董雄看来,过去的40年,嘉兴发生翻天覆地的变化,这本书中记录的古城街巷、老镇村、自然村,有的被改造,有的拆迁,有的消失了。新的道路、建筑和地名如雨后春笋涌现,在城市快速成长的同时,老街旧巷、古老的村庄慢慢地消失在历史的长河,旧的地名和记忆渐渐被遗忘。“因此,这本书所记录的一切,包招市区和老公社一些地图和照片,正是一种割舍不掉的故乡情结,成为游子回家的道路和话题;成为年轻人了解嘉兴,品味嘉兴,传承历史文化的重要的依据;成为地方文化爱好者珍藏的一本地方史志,也是当下市本级编纂街道志、镇村志重要的工具书。”

编辑:许金艳

责编:邓钰路