党的二十大报告提出:“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

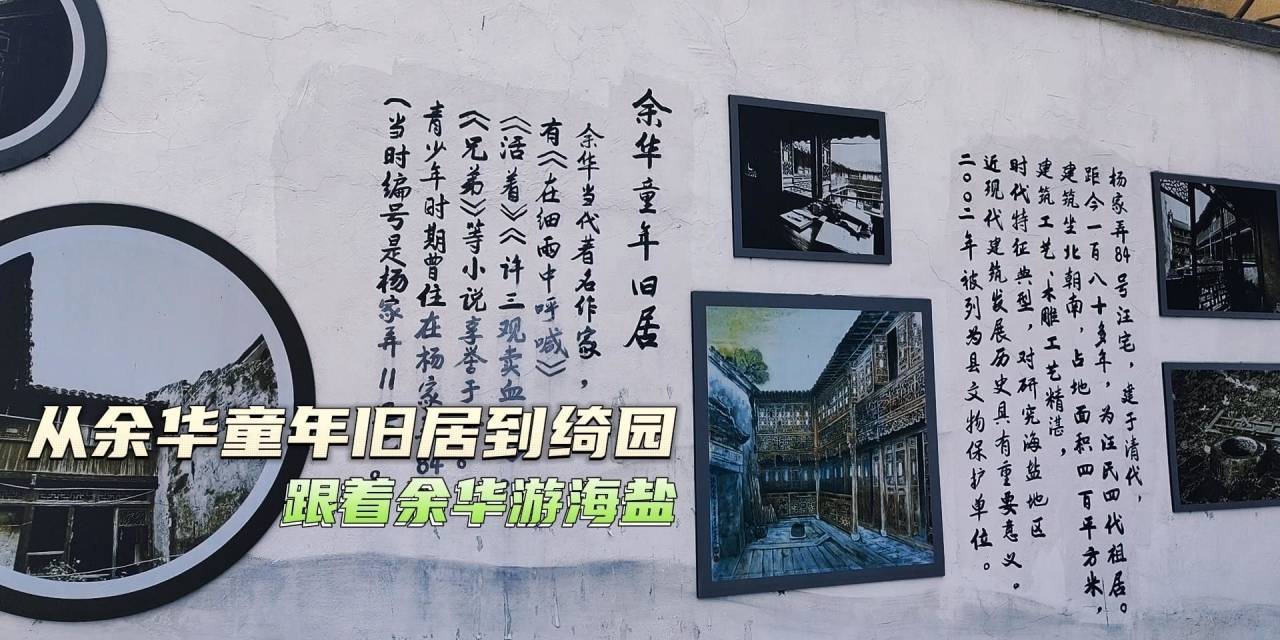

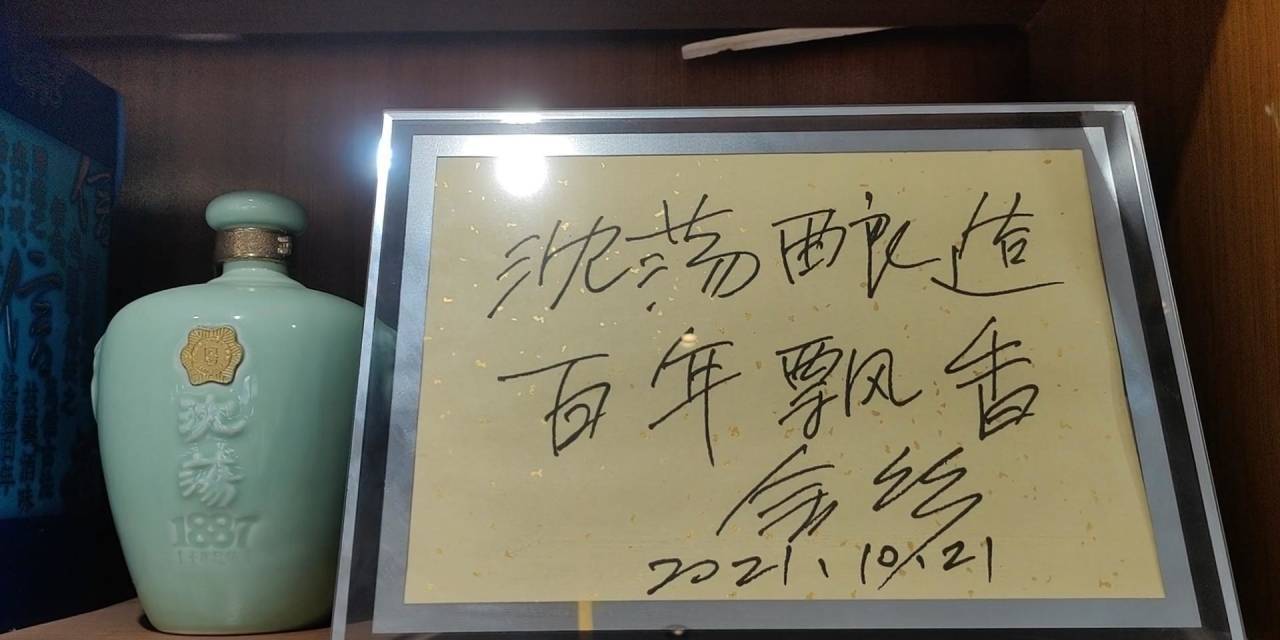

余华曾在多个场合表示:“我只要写作,就是回家。”这个家就是海盐。去年6月,海盐正式发布了《余华文学地图·沈荡篇》,浙江师范大学余华研究中心特聘研究员周伟达从余华的作品中整理出了齐家、半路、新丰等沈荡痕迹。然而,作为海盐文化大使,余华之于海盐早已不仅停留在文学,或局限于沈荡。

春和景明,“读嘉”推出融媒体栏目《跟着余华游海盐》,看文旅深度融合发展的“海盐样板”,来一次追随余华的旅行。

“澉浦变化太大了,我完全不认识,改造得已经很好了。”2019年11月,余华在游览古镇澉浦后,连连赞叹,“这次时间紧,下次再来澉浦,要吃红烧羊肉……”

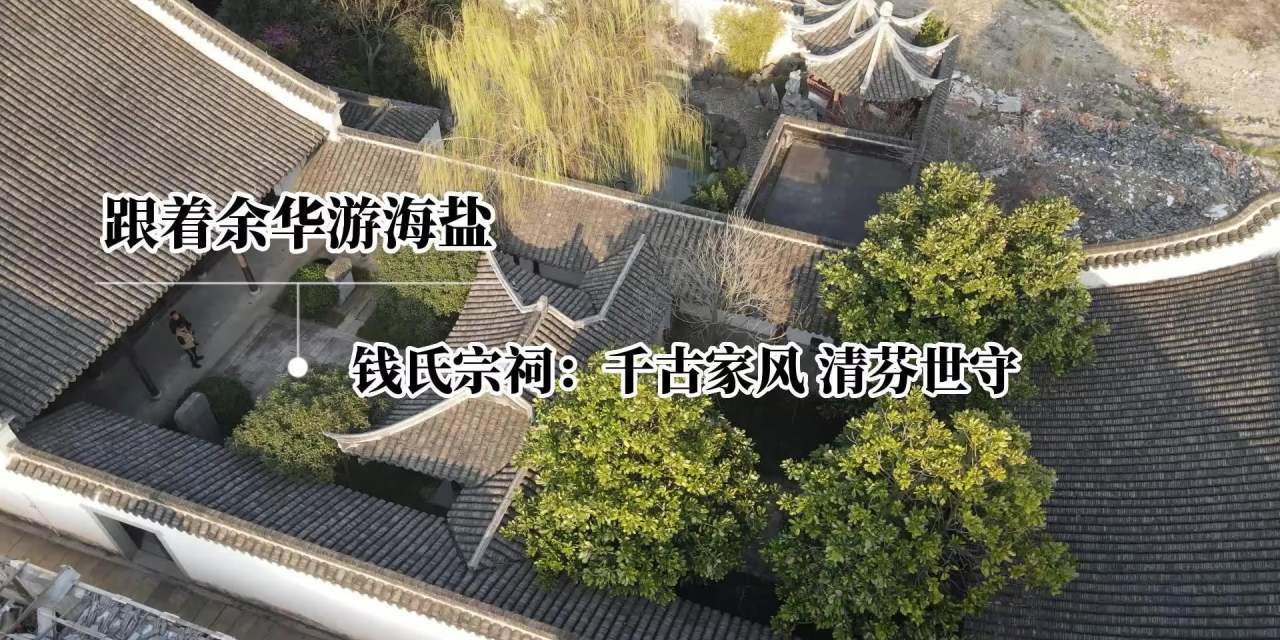

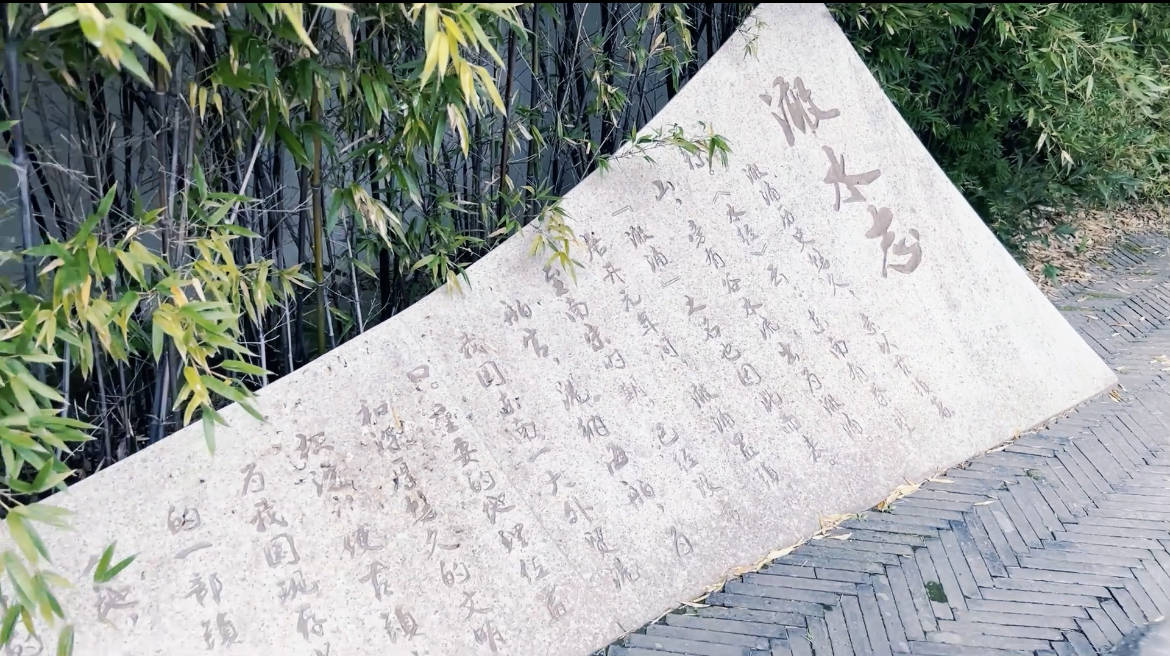

据史料记载,唐开元五年(公元717年),澉浦置镇。宋时,澉浦曾设“市舶场”开展外贸,成为当时对外开放的主要门户。元人杨梓定居澉浦后,对南北歌调进行了加工,形成了以柔美婉转为长的“海盐腔”,成为南戏四大声腔之首。明时,澉浦建城墙4.5公里,设四门月城,及水门一座,城防坚固。因此,澉浦有“唐建镇、宋通商、元兴曲、明筑城”之说。

作为千年古镇,澉浦一直是海盐的文旅高地。这一方山水灵秀,北魏《水经》云:“东南有秦望山,旁有谷水流出为澉浦。”

烟火味和书卷气,是澉浦的AB面。

澉浦多美食。入夏腌蛋、伏天制酱、中秋做南瓜团子、秋日晒梅干菜、冬至烧赤豆糯米饭、腊月打年糕,是必不可少的仪式感。

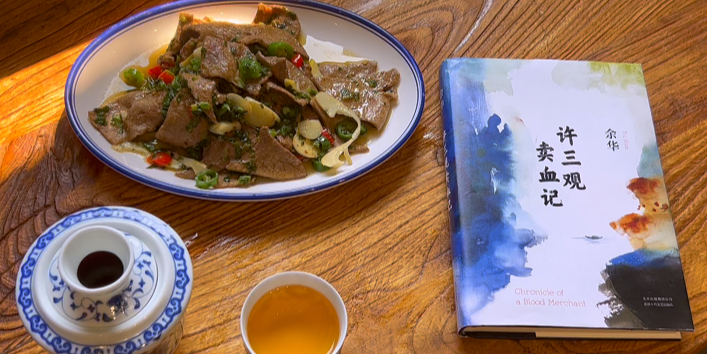

到澉浦,有两样美食一定要品尝,一样是“澉浦八大碗”,另一样则是“早烧”。“澉浦八大碗”最早要追溯到元代诗人杨梓60大寿时的宴请,流传至今,东坡肉、红烧羊肉、红烧鱼、白鸡、韭芽肉皮、高汤笋干、红烧大肠、醋鱼汤为“八大碗”统一菜肴。“早烧”是澉浦特有的风俗,有吃荤酒和吃素酒两种吃法,吃荤酒是用羊肉、羊杂等荤菜下酒,吃素酒是用糕饼、油条、豆腐干等下酒。

黄鳝汤里要放罗汉湾的鞭笋、柑橘要吃黄沙坞的、绿茶要喝南北湖清明前采摘的、年糕要冬至节气手工打的……这是澉浦人的烟火日常,山珍、海味、湖鲜兼有,能吃出风雅和文化。清代诗人黄燮清,特为邵湾山的春笋赋诗:“昨夜春雷今日雨,猫头新笋邵湾来。”

美食的背后是美景。澉浦倚山傍海环湖,兼具山海湖之利,有着深厚的历史积淀和丰厚的风土人情。

在澉浦镇的南端,有一个“网红村”,就是以“名人隐居、文化休闲、乡村和谐”为主线的文化艺术古村落——六里村。一幢幢气派的民居沿河而建,因河成街成村,也自然形成了古建筑群。粉墙黛瓦的沧桑容颜下,是掩盖不住的意气风发。

走进六里村朱家门46号“白地三影”,花开正盛,春意盎然。这里是本土诗人白地生活和工作的地方。2020年2月,“白地三影”工作室入驻于此。

朱家门78号老宅“江湖居”是独立学者金纲的住所。他在此潜心写作,《大宋帝国三百年》第二、三两部共4册,均在此完成。金纲说:“这里是南宋的发祥地之一,这个地方有唐风宋韵,我喜欢这里。”

一位又一位文化名人的入驻,成为六里村文旅深度融合发展的催化剂。沉寂已久的传统手艺、非遗项目也重焕容光。“堰上水彩画院”“道茶三味”等新业态如雨后春笋,给古村落带来蓬勃活力。这几年,来六里村游玩的人,越来越多。长三角包邮区的人们,把这里当作说走就走的“诗与远方”。

在千年古镇走走,市井烟火,翰墨书香,意外有种亲切感透人心怀,驱散了茫然的陌生。